Das zweite Buch war schwieriger als das erste. Es war nicht die eine große Geschichte, sondern setzte sich aus vielen kleinen Episoden zusammen.Da war die Reise nach Fukushima, ans Rande des Sperrgebiets. Da war das Treffen mit Hajime Matsumoto, der Japan das Demonstrieren beibrachte. Und da war ein erneuter Besuch auf Iwaishima, diesmal mit mehr Zeit – aber mit weniger Begeisterung.

Das Cover-Foto ist übrigens nicht von mir, der Verleger fand keines von meinen passend.

Da heute mein mittlerweile drittes Buch zu Japan erscheint, will ich die Gelegenheit mal nutzen, um zu jedem einzelnen was zu erzählen.

Prolog

Am 11. März 2011 verlor ich alle meine Aufträge.

Zu diesem Zeitpunkt war ich seit über einem halben Jahr wieder in Deutschland, nach 12 Monaten als freier Journalist und Fotograf in Tokyo. Ich hatte gehofft, nach all der Zeit, den spannenden Aufträgen und den großen Geschichten in Berlin genau so weiter machen zu können, wie in Japan. Aber Pustekuchen. Ich war wieder auf dem gleichen Level wie vorher. Das ich ein Jahr in Tokyo gearbeitet hatte, zählte nicht. Ich fing wieder bei einer Zeitung an, für 25 Euro pro Bild.

Wo ich mich auch sonst bewarb oder vorstellig machte, fragte man mich nur, wo und was ich studiert habe. Ohne ein Stück Papier, auf dem steht, dass ich was kann, glaubte man mir nicht.

Da ich in Berlin kaum Arbeit in meinem Feld fand, blickte ich wieder gen Japan. Nach und nach verkaufte ich mein Material aus Tokyo oder erfüllte Aufträge, die daraus resultierten. Viele waren es nicht, aber es reichte. In vielen Redaktionen war ich nun als der „Japan-Futzi“ bekannt.

Am 11. März 2011 bebte dann die Erde in Japan. So schlimm wie seit Jahren nicht. Dann Tsunami. Fukushima.

Ich verlor alle meine Aufträge, denn „normale“ Geschichten aus Japan wollte keiner mehr. Sie mussten, wenn auch nur in einem Nebensatz, mit dem Erdbeben zu tun haben. Also recherchierte ich, so gut es ging, von Deutschland aus. Im April hatte ich dann eine Geschichte zusammen. Es sollte ein anderer Blick sein, über die Arbeit der Journalisten vor Ort. Doch das interessierte dann keinen mehr, Japan wurde zu dem Zeitpunkt auf Fukushima reduziert. Eine andere Berichterstattung war nicht gefragt. Ich veröffentlichte die Geschichte dann im Blog: „Tsunami? Interessiert doch keinen mehr!“. Bildblog.de verlinkte es, die Besucherzahlen explodierten mehr, als bei irgendeinem anderen Artikel von mir in einem Printmedium. Zudem generierte der Beitrag Aufträge für zwei von meinen befreundeten Dolmetschern (u.a. für Bild am Sonntag).

Es führte kein Weg daran vorbei. Wollte ich weiter über Japan berichten, müsste ich wieder hin. Auch wenn Fukushima nicht mein Ziel war, als ich Ende Juli 2011, ein Jahr nach meiner Abreise, wieder nach Tokyo zurückkehrte.

Sommer in Japan

Freunde treffen, Sushi essen, die Zeit genießen. Das war erstmal wichtig. Wieder ankommen, andere Aufträge wahrnehmen. Unlängst war ich gelangweilt und genervt von der einseitigen bis falschen Berichterstattung über Japan nach Fukushima. Ich hatte eigentlich keine Lust, selbst noch Teil der ewig gleichen Berichte zu sein.

Der Wendepunkt war ein Artikel, den ich online gelesen habe. Ich weiß nicht mehr genau wo. Darin war die Rede von zwei deutschen Dokumentarfilmern, die einen Film über Demonstrationen in Japan nach Fukushima drehten. Endlich mal ein anderer Ansatz. Eine von den Filmerinnen war noch in Tokyo, sie führte ihr Auslandssemester zu Ende. Schnell fand ich ihren Kontakt und lud sie zu einem Gespräch in Nakano. Unweit meiner WG und nahe der Protestbewegung. So traf ich Julia Leser.

Wir verstanden uns auf Anhieb. Wir waren gleich alt, ambitioniert und wir beide waren von der Berichterstattung über Japan in Deutschland frustriert. Julia drehte als Reaktion dazu einen Dokumentarfilm, über den ich nun mit ihr in einem kleinen Café in Nakano sprach.

Ich traf Julia später in Deutschland wieder, bei der Premiere ihres Films in Berlin. Als ich für eine Geschichte in Leipzig recherchierte, lieh sie mir auch ihre Couch.

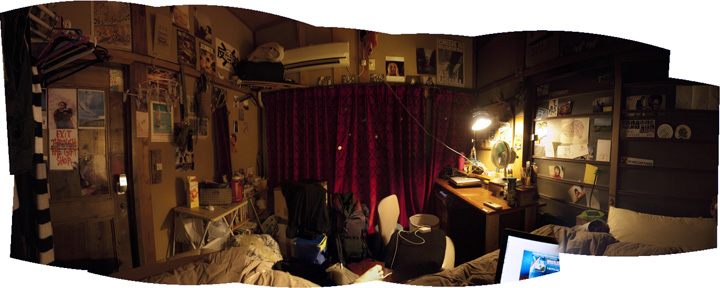

Zuhause in meiner alten WG sichtete ich nun das Material vom Interview. Ich lebte zu der Zeit im Zimmer der befreundeten Dolmetscherin. Sie war für 12 Tage in Nordjapan mit westlichen Journalisten unterwegs, unter anderem auch in Fukushima. In der Zeit gab sie mir ihr Zimmer, das größte im Haus. Es war in allen Ecken dekoriert mit kritischen Kommentaren, feministischen Botschaften oder alternativen Plakaten.

Die Frage stand im Raum: Was mache ich nun mit dem Material? Es war nicht wenige Monate her, dass ich die Lektion lernen musste, nicht zu lange mit einer Geschichte zu warten. Sonst ist sie weg und ein anderer hat sie gemacht.

Ein Interview allein macht noch keine Geschichte. Das sagten mir auch die ersten Antworten der Redaktionen, die ich mit dem Material anschrieb. Mein Ziel war aber nun folgendes: Ich war noch einige Wochen in Tokyo. Die Redaktionen sollten das wissen, damit sie gegebenenfalls eine Anfrage stellen konnten. Ich wollte mich erstmal etablieren. Dazu brauchte es eine Publikation.

Die Webseite Asienspiegel war mir schon länger aufgefallen, mit guten, sorgfältigen Berichten über Japan. Ihnen schickte ich meinen Text. Vergütung gab es zwar keine, aber eine Veröffentlichung – und guten Kontakt zum Gründer von Asienspiegel, der bis heute hält. Auch wenn ich schamvollerweise bisher nur einen Beitrag dort veröffentlichte.

Japans Radioaktivisten war online. In den kommenden Wochen konnte ich den Link stets angeben, um mich als Journalist im aktuellen Japan vorzustellen.

Julia erwies sich auch als sehr wichtiger Kontakt für mich. Durch sie erhielt ich mehr Einblick in die Demonstrations-Szene in Tokyo. Ein Aspekt, der bislang kaum in den deutschen Medien auftauchte.

Bislang wurden die Japaner auch immer so passiv dargestellt, als Volk, dass sich blind und höflich seinem Schicksal ergibt. Diese jungen Leuten setzten sich jetzt aktiv für Japan ein und dachten laut über die Zukunft des Landes nach.

So traf ich Hajime Matsumoto.

Er hat quasi die moderne Demonstration in Japan erfunden, obwohl er seine Rolle stets höflich runterspielt. Über die Begegnung und das Gespräch mit ihm steht genaueres im Blogeintrag „Revolution im Regal„.

Was dort allerdings nicht steht, ist, wie das Interview zustande kam:

Meine befreundete Dolmetscherin war wieder zurück aus Fukushima. Ich zog aus ihrem gemütlichen Zimmer aus, in den ersten Stock, rechts von der Treppe. Ich beauftragte sie, das Interview mit Matsumoto zu organisieren und zu dolmetschen. Doch wie so oft verzettelte sie sich.

Sie hatte einen neuen Auftrag reinbekommen, um wieder nach Fukushima zu fahren. Diese Nacht. Ihre Rückkehr wäre erst nach meinem Abflug gewesen. Also sollte das Interview heute Nacht oder nie stattfinden. Ich wurde ungeduldig. Mit einer „es wird schon alles“-Attitüde klärte sie den Interviewtermin und wir fuhren mit dem Fahrrad zu Hajime Matsumoto. Sie fuhr voran, sie kannte seinen Laden schon. Trotzdem verirrten wir uns. Durch Zufall fanden wir ihn dann doch noch, in einem fleckigen Overall hinter der Theke. Meine Dolmetscherin musste in 90 Minuten ihren Bus nach Fukushima nehmen und vorher noch packen. Das heißt uns blieben 30 Minuten fürs Interview.

Es war zum Glück genug und als sie sich verabschiedete, machte ich schnell noch 2-3 Portraits. Aber nicht ohne auf deutsch leise über sie und die ganze Aufregung zu fluchen.

Jetzte fehlte nur noch eins: Der Besuch in Fukushima. Obwohl ich so systematisch gar nicht dachte, als ich in einem deutschen Blog über eine Hilfsorganisation gelesen hatte, die demnächst nach Nordjapan fährt. Ich wollte mir tatsächlich erst einmal selbst ein Bild vor Ort machen. Das daraus Artikel oder ein Buch folgen sollte, war nicht geplant.

Wie das vor Ort genau ablief, erzählt die Serie „Zwiebeln für Fukushima“ schon im Blog.

Die beliebte Insel

Die Insel Iwaishima hatte einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Sollte ich je wieder nach Japan gelangen, musste ich unbedingt wieder dorthin. Tatsächlich war die Insel, und das dortige journalistische Abenteuer, eine riesige Motivation für mich, in der Zeit nach Japan. Ich hatte damals einen Job in einem Vier-Sterne-Hotel angenommen, im Bankett-Bereich. Das war okay, aber sehr anstrengend. Beginn um 17 Uhr, Feierabend manchmal erst 3 Uhr nachts. Viel schleppen, viel putzen, viel höflich lächeln. Die Hierarchien waren klar gezogen, als Teilzeit-Aushilfe war ich auf der untersten Position. Wenn einer über mir mal nen schlechten Tag hatte, ließ er das gerne an denen unter ihm aus.

Ah und einmal hab ich im Winter bei Schneefall das Dach im Restaurant einziehen lassen. Es merkte zum Glück keiner. Warum die aber auch den Schalter für die Tür und den fürs Dach direkt nebeneinander packen müssen. Steht auf beiden „öffnen“ drauf…

Bei anstrengenden Nächten oder langweiligen Aufträgen sagte ich mir immer nur „Denk an die Insel“, „Du kannst zurück zur Insel“, „Die Insel… die Insel…“.

Zum Ende meines Sommers in Japan 2011 besuchte ich also endlich die Insel. Ich war aber nun nicht mehr der erste westliche Journalist. Seit Fukushima drängen Medienvertreter in Scharen auf die Insel. Auch die, denen der Protest der Insel in den letzten 30 Jahren scheissegal war.

Die Reaktion bei meiner Ankunft war nur „Oh? Du auch hier?“.

Die Reise zur Insel war eine sehr lange. Ich hatte diesmal keinen Nachtbus nach Hiroshima gebucht, sondern hatte ein spezielles Bahnticket.

unbearbeitet, Blick aus dem Zug

Zunächst fuhr ich von Tokyo nach Kyoto. Eine Fahrt von acht Stunden.

Ich fragte das erste Mädchen im Kimono, das ich sah, nach einer Übernachtunsmöglichkeit in der Nähe. Die war ganz irritiert von mir und rief erstmal eine Freundin an, wo denn das nächste Manga Kissa sei. Ein Internet-Café mit Schlafplatz. Hinterm Bahnhof, sagt sie, sei eins, da drei Straßen weiter.

Dort war man schon auf westliche Besucher eingestellt. Die einstudierten drei Phrasen auf Englisch wurden rausgekramt und gleich fehlerfrei rezitiert.

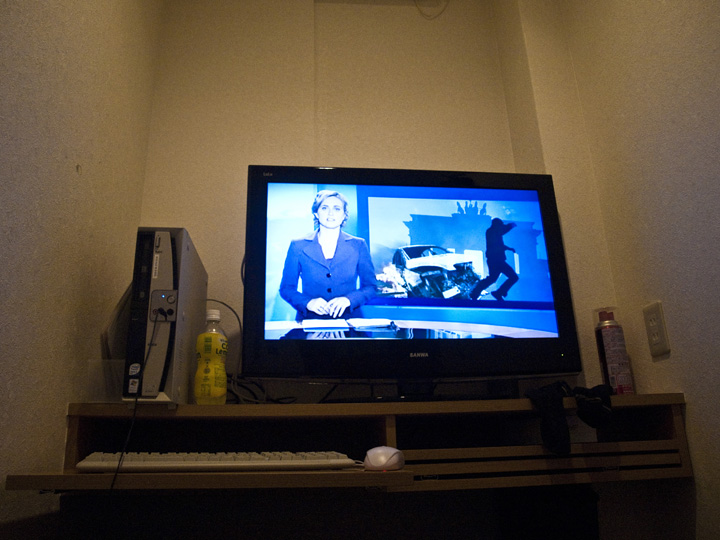

Die vielen Türen boten Platz für etwas weniger als hundert Zimmer, jedes nicht größer als zwei Quadratmeter. Aber dafür mit Internet und Tagesschau.

Nach einer Dusche im Internet-Café ging es weiter nach Hiroshima, das waren noch mal knapp sechs Stunden. Dort sollte ich am Abend auch die Freundin treffen, die schon im Jahr zuvor mit mir hier war.

In Hiroshima trafen wir uns dann wieder mit Tomoko, sie lud uns zum Essen ein. Sie bestand darauf, Okonomiyaki, eine Spezialität aus Hiroshima, mit „deutschen Würsten“ zu bestellen. Ich sollte einschätzen, ob die Würste wirklich so deutsch waren, wie angepriesen. Ja, sagte ich, es sind Würste. Das genügte ihr.

Früh am nächsten Morgen fuhren wir zum Hafen vor Iwaishima.

Seit Tagen hing schon der Regen überm Land. So auch heute. Diesmal erwischten wir die Fähre rechtzeitig und konnten von drinnen sehen, wie sich die grauen Wolken über der Seto-See formierten.

Aber wozu schreib ich das alles. Ich hatte vor zwei Jahren bereits ein kleines Video aufgenommen, mit den Eindrücken aus Iwaishima. Die Stimme ist zwar monoton, aber dafür gibt es Wellenrauschen:

Angekommen auf der Insel, es dürfte so gegen Mittag gewesen sein, hatte keiner Zeit für uns. Wir fanden auch keinen, der uns noch erkannte. Yamato, so hieß es, als wir nach ihm fragten, hatte den ganzen Morgen gearbeitet und macht jetzt ein Schläfchen. Am Nachmittag wäre er dann verfügbar. Bis dahin hatten wir nix zu tun und erklommen die Insel, bis zur höchsten Straße. Es war feucht und nieselte.

Als wir endlich komplett durchnässt waren, stiegen wir wieder hinab. Vorbei an der alten Schule, zum Fuß des Berges. Dort begegnet wir auch Kin-Chan, dem ehemaligen Kayak-Aktivisten. Er lächelte breit, als er uns sah. Zumindest er erkannte uns. Er lud uns in sein Haus ein. Ein altes Anwesen ohne Erben. Für 300 Yen die Nacht konnten wir hier bleiben. Ich legte die Kamera ab, nahm mir den Eimer im Bad mit kalten Wasser und „duschte“.

Der Hof des Hausen überwucherte. Keiner kümmerte sich mehr so richtig. Wozu auch. Was wächst, wächst.

An dieser Stelle mal eine Sammlung von Panoramen aus Iwaishima. Ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade diese Funktion entdeckt und wendete sie wie verrückt an. Anders konnte man die Weitsicht und die See gar nicht einfangen.

Nach der Dusche wollte ich endlich anfangen zu arbeiten. Kin-Chan informierte uns über die aktuelle Lage. Seit Fukushima hatte sich einiges getan. Das Bauvorhaben wurde von der Regierung und der Firma gestoppt. Die Insel hatte ihren fast 30 jährigen Kampf gegen den Bau des Atomkraftwerks gewonnen. Doch nur zögerlich freute man sich. Schon oft wurde ein temporärer Baustopp verhängt. Erst wenn die Bauzäune um das Gelände verschwunden sind, feiert die Insel. Aber dann drei Tage lang, sagte man mir.

Während mir Kin-Chan all das erzählte, schaute ein alter Bekannter durch die Tür. Es war Masajuki, der andere Aktivist, den ich vor einem Jahr traf und mit Kin-Chan zusammen fotografierte. Auch er erkannte mich gleich. Er wollte aber nur noch Kin-Chan Tschüss sagen. Gleich kommt die Fähre Richtung Festland. Die nimmt er mit seiner Verlobten, einer weiteren Aktivistin. Er heiratet demnächst und verlässt die Insel. So wie alle anderen Aktivisten. Der Kampf ist vorbei, die Insel hat gewonnen. Es gibt keinen Grund mehr hier zu bleiben. Nur Kin-Chan wird die Insel nicht verlassen. Sie ist sein neues Zuhause geworden. Seine Mutter wohnt jetzt auch hier.

Auch Masajuki zeigte ich mein Buch über die Insel. Er war positiv überrascht, schenkte es aber keiner weiteren Beachtung. Diese Zeit in seinem Leben ist vorbei. Er würde zwar regelmäßig nach Iwaishima zurückkehren, und weiter gegen Atomstrom und Umweltsünden kämpfen. Aber dieses Kapitel seines Lebens hier ist abgeschlossen. Ein neues beginnt.

Nicht nur für ihn begann ein neues Leben. Nach Fukushima flüchteten fünf Familien nach Iwaishima. Eine ist geblieben. Sie wohnen nun in einem der höchsten Wohnhäuser auf Iwaishima. Wieder ein ehemals leeres Haus ohne Erben.

Diese junge Familie stammt aus Tokyo. Nach Fukushima wollten sie nur noch weg, aus Angst vor der Strahlung. Die Mutter ist Lehrerin, seit dem Studium schon ist sie skeptisch gegenüber atomarer Energie. Im März 2011 flüchteten sie zusammen nach Kobe, und dann im April noch weiter nach Westen, nach Iwaishima.

Der Vater war Fotograf, jetzt ist er Schweinefarmer auf der Insel. Welche Jobs eben gebraucht werden. Nach ihrer Ankunft machte er eine Art Inselpraktikum. Überall arbeitete er mal mit. Als Fischer auf dem Boot, als Bauer auf dem Reisfeld, als Plantagenarbeiter auf Yamatas Farm auf der Rückseite der Insel. Und nun eben Schweinefarmer. Er hat alles gemacht, was die Insel ernährt, sagt er.

Vor dem Interview holte er Bildbände von sich aus einem der vielen Umzugskisten. So ganz angekommen ist die Familie noch nicht. Als Fotograf ist er viel rumgekommen. Hat in Afrika in der Serengeti Geparden fotografiert oder westlich von Tokyo, auf dem Berg Takao, tagelang im Dickicht nach wilden Tieren gesucht. Und nun Schweinefarmer.

Vermisst er nicht die Fotografie, frage ich ihn. Doch schon, sagt er, aber für seine Familie gibt er es gerne auf.

Irgendwann würde er sicher gerne wieder reisen und fotografieren. Doch die Inselbewohner sind noch skeptisch, sagt er. Wer neu auf der Insel ist, muss bleiben. Anders respektieren einen die alteingesessenen Bewohner hier nicht oder nehmen sie in die Gesellschaft auf. Ein Umzug nach Iwaishima ist für immer.

Wenn die Kinder aus der Schule und auf der Uni sind, dann würde er gern wieder Reisen und Fotografieren. Das braucht noch 18 Jahre. Bis dahin: Schweinefarmer.

Wir wollten noch mehr Gespräche an diesem Tag führen, aber es hatte keiner Zeit für uns. Dazu regnete es wie verrückt. Wir suchten kurz Unterschlupf in einem der vielen offenen Häuser. Es war keiner da, den wir um Erlaubnis hätten Fragen können, also benutzte ich einfach so die Toilette im Haus.

Wir wollten noch etwas warten, bis der Regen nachlässt, da kam schon der Hausbesitzer rein. Er war allerdings nicht sonderlich verwundert, sondern machte uns gleich einen Tee.

Das Haus war so eine Art Seniorenzentrum und er der Betreuer. Er selbst stammte nicht von der Insel, war aber glücklich, hier zu sein. Auch die Senioren waren zufrieden mit ihm. Ein Zentrum für sie ist sicher willkommen. Denn wenn Iwaishima eins so reichlich hat, wie die Fische um die Insel, dann sind es Japaner über 60.

Von den Rentnern hatte er schon von mir gehört, dem deutschen Journalisten mit dem Buch über die Insel. Also ist es doch jemanden aufgefallen, freute ich mich in Richtung meiner Begleitung. Die blickte nur müde zurück.

Der Regen ließ nach und wir gingen Richtung Meer.

Meine Begleiterin war zunehmend frustriert. Mir ging es ähnlich, aber ich redete mir etwas anderes ein. Der Weg hierher war weit und teuer, meine Hoffnungen war groß. Und dennoch… Die Insel war nicht das, was ich erwartet hatte.

Während beim letzten Besuch noch die Sonne schien, war diesmal alles grau in grau. Wie passend.

Am Strand hielten wir kurz inne und überlegten, wie es weitergehen soll. Meine Begleiterin checkte online den Busfahrplan nach Tokyo. Sie hatte ihr Ticket schon, schließlich musste sie übermorgen arbeiten. Ich gab mir selbst noch zwei Tage auf der Insel. Doch jetzt kamen mir Zweifel. Ich wollte auch einen Bus buchen und die Insel verlassen. Doch es gab keinen mehr.

Resigniert gingen wir zurück.

Am nächsten Morgen gingen wir noch einmal kurz zusammen über die Insel

In den mittlerweile zahlreichen deutschen Berichten über Iwaishima war auch die Rede von einem kleinen Café auf der Insel, betrieben von einer Japanerin, die auch mal zwei Jahre in Deutschland lebte. Ein Café an sich war schon ungewöhnlich, schließlich konnten die knapp 360 Bewohner auch zuhause Kaffee kochen. Und die Wege zu den Wohnhäusern waren nicht weit. Trotzdem lief das Geschäft scheinbar. Das Café hat pro Tag allerdings nur drei Stunden geöffnet. Uns erwartete eine freundliche, aber geschlossene Tür.

Und damit war Iwaishima für meine Begleitung erledigt. Die Fähre kam und brachte Post, Wasser und andere Verpflegung für die Bewohner. Meine Freundin lächelte zum Abschied nicht und machte sich auf dem Weg Richtung Arbeit in Tokyo. Das sie zu diesem Zeitpunkt überaus verärgert war, erzählte sie mir erst, als ich wieder in Berlin war.

Ich war jetzt alleine. Ich konnte keine Interviews mehr machen ohne Übersetzerin. Der Farmer Yamato hatte auch keine Lust mehr dazu und meinte, bevor er sich wieder in den Futon legte, ich soll ihm ne Mail schreiben.

Ich tat es ihm gleich. Es war der erste (halbe) freie Tag seit meiner Landung vor 30 Tagen und ich war einfach nur noch müde.

Am Abend kam dann noch ein Student aus Kyoto, der ganz angetan war von meiner Arbeit. Er befragte mich dann anschließend, wo man denn in Europa günstig Drogen bekommen kann. Meine Antwort „überall“ hat ihn ganz begeistert.

Wie im Video bereits erwähnt, kam in der selben Nacht auch der Regisseur eines Dokumentarfilms über die Insel an. Man schmiss eine Party mit Saufgelage für ihn. Ich war nicht eingeladen und wusste erst nichts davon.

Ein älterer Herr, der verantworlich für das Haus von Kin-Chan war, in dem ich jetzt übernachtete, brachte den betrunkenen Studenten aus Kyoto zu mir. Dieser lallte noch, wie toll er meine Arbeit findet, dann schlief er ein. Der ältere Herr meinte, ich soll mal ein Auge auf den Studenten haben. Er wurde dann ganz nachdenklich und meinte, wie dankbar er ist, dass ich hier bin. Aber ich bin doch nur einer von vielen, sagte ich. Trotzdem. Ich sei einer von wenigen Journalisten, die wieder kommen. Er selbst habe früher auf dem Festland in einem Atomkraftwerk gearbeitet, für die gleiche Firma, die vor der Insel eines bauen wollte. Er hat gesehen, wie viele Sicherheitsmängel und Misswirtschaft es gibt. Deswegen hat er dort auch aufgehört. Jetzt ist er hier auf der Insel Fischer und Elektriker.

Am nächsten Morgen nahm ich zusammen mit Kin-Chan die Fähre Richtung Hiroshima. Auch er wollte am Abend mit dem Bus nach Tokyo. Dort gab es wieder eine Demo.

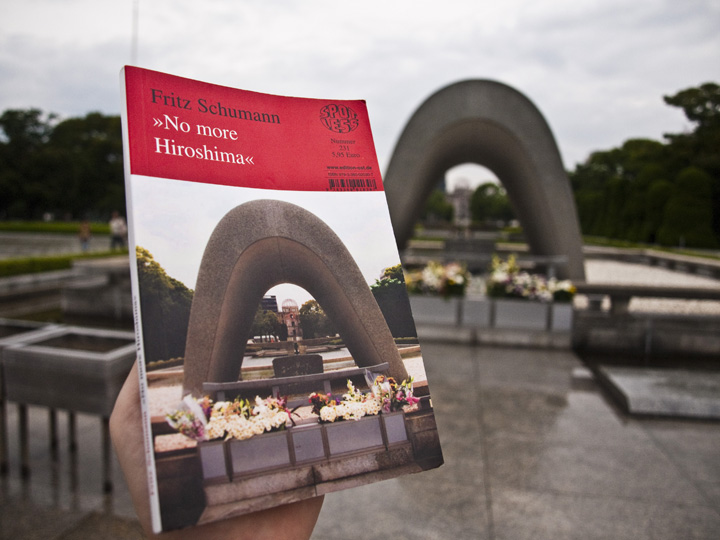

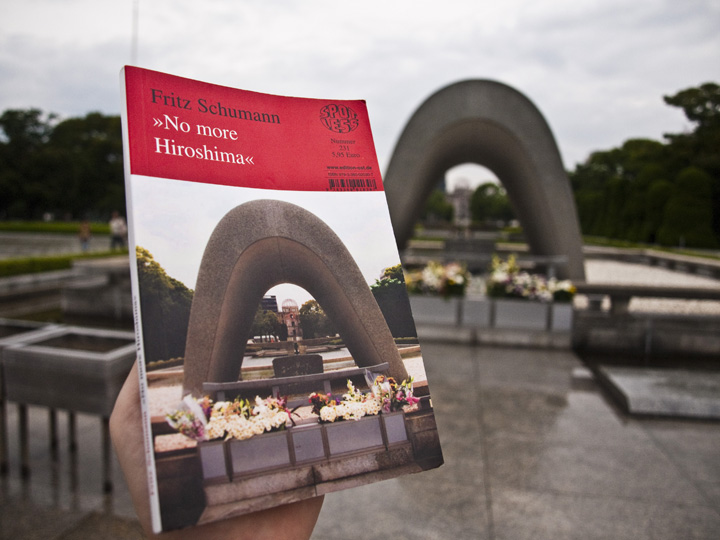

Ich machte noch ein Foto von meinem Buch vor dem Motiv des Covers, bevor ich mit Kin-Chan essen ging.

Wir wollten wieder Okonomiyaki essen, aber für verträgliche Preise. In einer Restaurant-Etage im Bahnhof standen wir dann vor zwei Läden. Links war das Haus voll und drei ältere Damen standen hinter der Theke, während die vierte servierte. Rechts war so gut wie leer, dafür lockten drei attraktive Mädchen vor dem Laden. Wir entschieden uns für den Laden links. Und es gab keinen Grund zur Reue.

Ich fragte die etwas ältere Kellnerin, warum der Laden neben ihnen denn so leer ist. Tja, sagte sie, und gab sich Mühe höflich zu bleiben. Wir sollten mal ihr Essen probieren, dann würden wir schon wissen wieso.

Wir hatten noch eine Stunde, eh unser Bus kommen sollte. In einem Manga-Geschäft schlugen wir die Zeit tot und sprachen über unsere Favoriten. Kin-Chan hatte eine klare Präferenz, was Manga anging. Immer war es der Kampf Gut gegen Böse, von einem kleinen, unterschätzten Held gegen einen großen Bösewicht. Mir schien, Kin-Chan sah sein Leben auch wie einen Manga. Auf der Insel Iwaishima kämpfte er als kleiner Held im Kayak gegen den großen bösen Konzern. Die Grenzen waren klar gezogen. Und wie im Manga triumphierte er, der Held, gegen den Konzern.

Bevor ich ihn dazu befragen konnte, kam auch schon mein Nachtbus. Ich hätte ihn verpasst, hätte Kin-Chan mich nicht drauf hingewiesen. Zum Abschied grinste er so breit, wie den ganzen Tag schon.

In Tokyo angekommen hatte ich weniger als 24 Stunden, bevor mein Flieger wieder nach Berlin gehen würde. Von der Insel bis nach Europa war ein weiter, und dennoch irgendwie kurzer Weg.

Wie ein Buch entsteht

Mit dem ganzen Material aus Tokyo, Fukushima und Iwaishima landete ich nun in Berlin. Daraus ein Buch zu machen, stand eigentlich nicht auf meinem Plan. Ich wollte es lieber als eine oder mehrere Reportage irgendwo veröffentlichen. Doch jedes Mal, wenn ich mich ans Schreiben setzte, uferten die Texte aus. Ich hatte schlichtweg zu viel Material. Wenn ich von der Protestbewegung in Tokyo schrieb, wollte ich noch Iwaishima und Julia Leser mit ihrem Dokumentarfilm ergänzen. Bei der Geschichte von der jungen Familie auf der Insel, erschien mir die Reportage nicht komplett, ohne die Historie von fast 30 Jahren Widerstand.

Statt vieler kleiner Geschichten, ergab sich stets nur eine große. Denn alles hing irgendwie zusammen. Um Japan nach Fukushima verstehen zu können, brauchte es vieler kleiner Geschichten und Szenen – anstatt einem einzigen Artikel, der das Land nur auf Strahlen reduziert. Mein Blick war weiter, als der meisten Journalisten, die kurz in das Land reisten und meinten, das würde schon reichen, um alles hintergründig und verständlich zu erzählen. Aber das machte es nicht unbedingt einfacher.

Nebenbei begann ich mein Studium in Hannover und Japan rückte immer mehr in die Ferne.

Ich konnte mich dann schlussendlich auf einen Text über die Protestbewegung einigen, fasste alles auf einer Seite zusammen und schickte es an die Redaktionen. Die Idee war, pünktlich zur nächsten großen Demo in Japan einen hintergründigen Text zu platzieren. Als wäre ich dabei gewesen.

Doch die Redaktionen hielten mich hin. Wir melden uns noch, hieß es. Die Zeit verging, die Demonstration marschierte durch Tokyo und war wieder weg. Und irgendwann war wieder fast ein Jahr vergangen. Meine Recherche war zu alt, wieder hatte ich zu lang gewartet. Wenngleich diesmal auch weniger freiwillig.

Schreiben, Schreiben, Schreiben

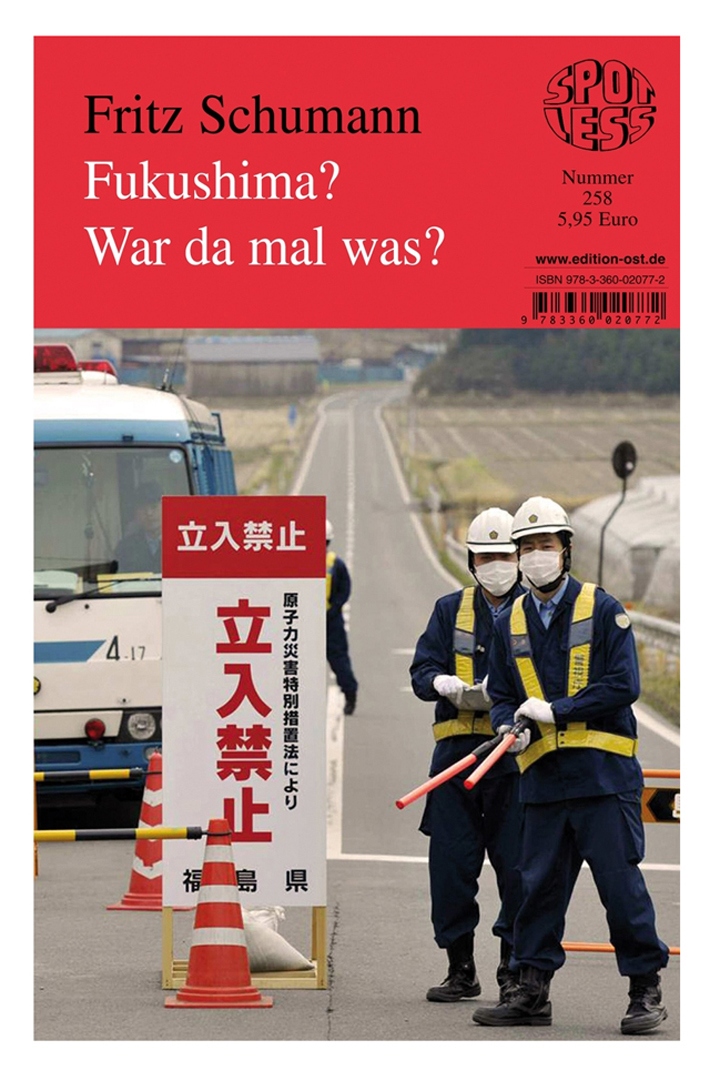

Der Verlag, der schon mein Hiroshima-Buch rausbrachte, drängte mich, auch etwas über Fukushima zu machen. Doch ich zögerte. Ich war unzufrieden, wie das mit dem ersten Buch lief. Schlussendlich sagte ich dann zu, weil ich mein Material publizieren wollte. Ich wollte einfach diese Geschichten erzählen.

Das Fukushima-Buch sollte quasi der 2. Teil sein zu Hiroshima, und zeigen, wie Japan sich verändert hatte, zwischen den beiden Büchern.

Die konstant schlechte Berichterstattung über Japan in Deutschland war ein weiterer Punkt. Von Auslandskorrespondenten, die kein Wort Japanisch konnten. Über einseitige Falschmeldungen, die nie groß revidiert wurden. Bis zu einem allgemein schlechten Bild von Japan in Deutschland, das bis heute nachhallt.

Diese ganzen schlechten, schädigenden Berichte haben mich so aufgeregt, dass ich sie in einem Buch hätte zusammen fassen können. Und das hab ich dann auch.

Ich konnte aber nur in den Semesterferien daran arbeiten. Weihnachten fing ich an. Ich weiß noch, wie ich Silvester um 22 Uhr eine zehnseitige Reportage über TEPCO gelesen hatte, um fürs Buch zu recherchieren. Sonst hatte ich auch keine Zeit. Es war auch bezeichnend für ein anstrengendes, arbeitsintensives und produktives Jahr, was folgen sollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch schon einen Vertrag für ein neues Buch bei einem anderen Verlag unterzeichnet. Abgabe vom Manuskript war im Juni. Wenn ich Fukushima noch fertig machen wollte, musste es jetzt sein.

Im Januar konnte ich nicht schreiben, die Uni drängte mit Abgabefristen. Erst in den Semesterferien im Februar in Berlin konnte ich weiter machen.

Ich kann zuhause nicht schreiben. Zu viel lenkt ab. Um nun Fukushima fertig zu stellen, ging ich jeden Tag in die Staats- und Landesbibliothek Berlin. Von mir zuhause laufe ich da ungefähr 30 Minuten hin. Bevor ich mich auf den Weg machte, las ich stets meine Recherchen durch. Auf dem Weg ging ich sie im Kopf noch mal durch, sammelte Eindrücke und Erinnerungen zusammen. Als ich in dann in der Bibliothek ankam, war mein Kopf in Japan. Die Erinnerungen waren lebendig, die Recherche bunt und nah vor meinen Augen. In knapp sechs Tagen schrieb ich alles zusammen, pro Tag fünf bis sieben Stunden. Ziel war eine Veröffentlichung im März, ein Jahr nach der Katastrophe.

Abschließend

Da ich ja nun als „Japan-Futzi“ gelte, bekomme ich von Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten bis heute regelmäßig Infos, Artikel oder Beiträge zugeschickt zu Fukushima. Doch ich bin es leid. Für das Buch habe ich alles zu Fukushima gelesen, was es zu lesen gibt. Die meisten Berichte erzählen auch nichts neues mehr, viele fokussieren sich nur auf die Zeit nach dem 11. März 2011. Ich war vor Ort. Ich habe viele Gespräche geführt. Und ich habe alles dazu aufgeschrieben, was ich dazu zu sagen haben.

Fukushima ist für mich abgeschlossen.

Anfangs hatte ich zu wenig Material für das Buch. Dann zu viel. Und dann ging zwischen durch etwas verloren. Das Buch verzögerte sich, die Veröffentlichung wurde auf Oktober 2012 gesetzt, anderthalb Jahre nach der Katastrophe. Bis dahin hatte ich schon ein anderes Buch fertig gestellt. Doch dazu mehr im nächsten Teil.

—-

Meine Bücher

Buch I – „No more Hiroshima“:

Meine wichtigste Geschichte (1. Teil / 2. Teil)

Buch II – Fukushima? War da mal was?:

Mein Fukushima

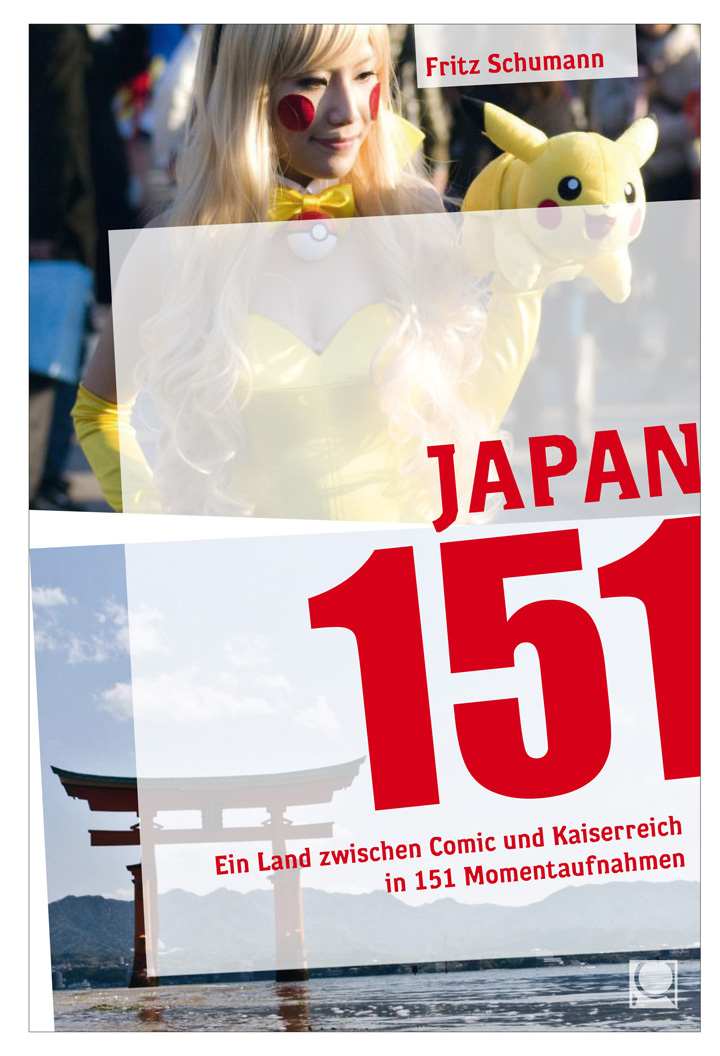

Buch III – Japan 151:

Mein Japan

Shop: Bücher, auf denen mein Name steht