Am Freitag war die Aufnahmeprüfung für den Studiengang Fotojournalismus an der FH Hannover. Ich habe als einer von den zehn besten Bewerbern bestanden.

Das ganze Bewerbungsverfahren gliedert sich wie folgt: Bewerbungsmappe -> Hausarbeit -> zwei Prüfungsaufgaben -> ein persönliches Gespräch.

Alles Gründe, warum ich in letzter Zeit wenig bloggte. Ein Praktikum, was in der Zwischenzeit begann, hatte allerdings auch etwas damit zu tun.

Nummer 63, vortreten

Damit alles organisiert ablaufen konnte, bekam nach der allgemeinen Begrüßung im Auditorium der Fachhochschule jeder eine Nummer zugeteilt. Ich wurde für den Rest des Tages zur Nr. 63, deren Kennung ich mir sichtbar an den rechten Arm klebte.

Vor der Prüfung schickte die Uni einen Brief an alle Bewerber. Darin wurden wir aufgefordert, einen Tuschkasten, Stifte, Pinsel, Kleber, Schere, Papier und ausgerissene Seite einer Zeitung mitzubringen. Das Schreiben ist standartisiert für alle Studienrichtungen, geht also auch an Bewerber für Szenografie oder Visuelle Kommunikation. Nur die Prüfungsaufgaben sind in jedem Studiengang unterschiedlich. Ich hörte schon vorher, dass Fotografen, die nicht zeichnen können, auch genommen werden. Das betraf auch mich, deswegen schenkte ich meinen mitgebrachten Tuschkasten kaum Beachtung.

Unsere Aufgaben waren wie folgt:

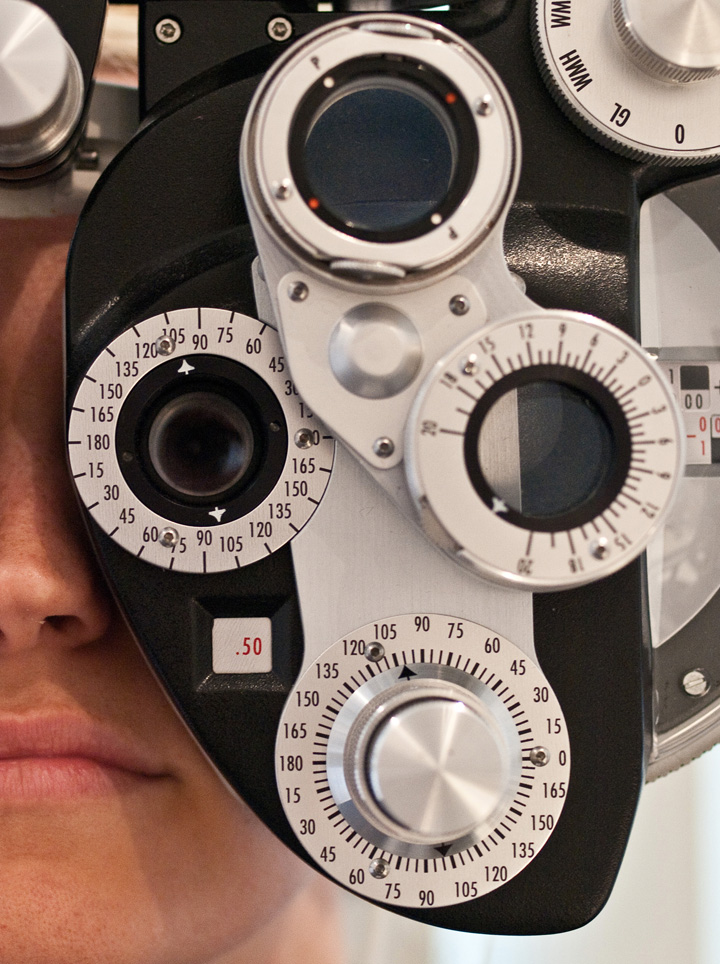

1. Mach ein Foto zum Thema “Einblick”

2. Stelle uns eine Person in drei Portraits so gut wie möglich vor.

3. Erstelle eine Collage aus den mitgebrachten Zeitungsausschnitten zum Thema “Gerechtigkeit”.

Zwischen Prüfungsbeginn und Ende lagen knapp sechs Stunden, in denen wir uns frei in der Stadt bewegen konnten. Nur zu unserem Prüfungsgespräch mussten wir anwesend sein. Es gab dafür keine festen Termine, wir mussten grob einschätzen, wann wir mit unserer Nummer dran sind.

Zwischen Anspannung und Strandurlaub

Meine Mitbewerber, um die 50 an der Zahl, reisten aus dem In- und Ausland an diesem Tag nach Hannover. Einer sah mit seinen kurzen Hosen und T-Shirt aus, als hätte er sich für den Sommerurlaub statt auf eine Prüfung vorbereitet. Andere hielten vor Nervosität ihre Mappen zitternd und schützend vor sich.

Ich war entspannt.

Ich wusste, selbst wenn ich nicht angenommen werde, werde ich mit der Fotografie weiterhin arbeiten. Zudem hatte ich Vertrauen in die Fähigkeiten, die ich in den letzten Jahren aufbaute.

Jede journalistische Arbeit beginnt mit der Recherche. Als ich die Aufgaben für die Prüfung bekam, suchte ich zuerst im Internet nach Themen in und um Hannover. Diesen Teil der Prüfung fand ich am spannendsten. Eine konkrete Aufgabe zu bekommen und sie in einer komplett fremden Stadt umzusetzen, war eine schöne Herausforderung. Wohlwissend, dass ich nicht alles umsetzen werden könne, schrieb ich mir verschiedene Möglichkeiten auf. Schon bevor ich im Zug in die Stadt saß, fielen zwei davon durch.

Einblick in die Prüfung

“Einblick” sollte in einem Bild umgesetzt werden. Die ersten Recherchen ergaben, dass ein Bär im Zoo von Hannover derzeit nur ein Auge hat. Das erschien mir aber etwas schwierig abzugreifen. Ich wollte dann einen Detektiv bei der Arbeit begleiten, doch der hatte keine Lust auf einen Fotografen aus Berlin. Auch einen Patienten im Krankenhaus, der ein Auge verbunden hatte, wollt sich nicht finden lassen. Dann wollte ich ins Stadtarchiv von Hannover. Nach langer Suche fand ich es auch, versteckt in einer Seitengasse – nur um dann zu lesen, dass es an diesem Tag (und nur an diesem Tag!) außerplanmäßig geschlossen hatte. Enttäuscht aber auch etwas belustigt über diesen Umstand schrie ich laut “Fuck…” und ein bärtiger Mann mit Aktenkoffer kam aus dem Archiv. “Tut mir Leid, es ist halt so”, sagte er und ließ mich allein. Inzwischen waren schon zwei Stunden vergangen, ich hatte noch keine Aufgabe geschafft und die Abgabe war in vier Stunden.

Ich ging erstmal zu einem Bäcker.

Machen wir nich – viel Glück trotzdem

Nach einer zu kalten aber leckeren Laugenstange (belegt mit Ananas und Hühnchen) sammelte ich meine Gedanken. Als nächstes wollte ich einen Optiker aufsuchen, mit Brillen und Gläsern liesse sich bestimmt ein gutes Bild machen. Die Verkäuferin meinte, der nächste wär die Straße runter und nach 15min fand ich auch einen Fielmann. Die junge Blonde hinterm Thresen hörte mir zwar gerne zu, aber die Chefin kam lächelnd aus dem Hinterzimmer und meinte, da müsse man erst mit der Zentrale in Hamburg telefonieren, ob ich hier mal eben ein Foto machen darf. Dieses Telefonat wollte ich den Damen ersparen.

Blind ging ich weiter die Straße runter und kaute das Wort Einblick solange durch, bis es jegliche Bedeutung verlor. Irgendwann sah ich dann das Ärztehaus Hannover. Dort musste ich drei verschiedenen Empfangsdamen stets die selbe Geschichte von der Aufnahmeprüfung erzählen, bis eine dann genervt zum Arzt ging. Dieser hatte zwar grad einen Patienten im Nebenzimmer, aber helfen wollte er mir trotzdem. Entstanden ist das Bild “Ein Blick in den Blick”, oben, am Anfang diesen Beitrags. Als Modell diente die Empfangsdame, die dann am Ende doch noch ihren Spaß hatte. Meine Empfehlung geht an Dr. Witschel, cooler Typ.

Eine Aufgabe gelöst, blieb noch die zweite. Die war aber ungleich schwieriger. Ich musste jemanden in dieser fremden Stadt finden, ihn kennen lernen, Vertrauen aufbauen und dann drei verschiedene Portraits machen. Ich wusste schon vorher, dass das nicht meine Stärke sein wird.

Ich hatte wenig Zeit. Einfacher würde es daher sein, jemand in meinen Alter zu nehmen, einen Studenten. Von der Uni, wo gerade mein Aufnahmeverfahren läuft, wollte ich keinen nehmen, denn das werden dort wahrscheinlich viele Bewerber machen. Ein gepflegter Mann im Anzug vor einem schicken BMW half mir dann weiter.

Die staatliche Musikhochschule ist nur 2000m von hier, meinte er, und zeigte Richtung Osten. Er war Chauffeur. Für wen, wollte er nicht sagen. Keine zehn Meter später bereute ich es schon, nicht ihn um die Portraits gebeten zu haben.

Fleißige Studenten

Ich verlor viel Zeit durch die Entscheidung, die Bahn zu nehmen statt die paar Meter zur Uni zu laufen. Mit zerknitterten Klamotten, ungekämmten Haaren und Umhängetasche fiel nicht auf, dass ich kein Student an der Uni war und keiner fragte mich, was ich hier denn wollte. Aus den Räumen klang überall Musik und viele Studenten waren fleißig am Üben. Da lag allerdings auch das Problem.

Ich brauchte jemanden mit ca. 30min Zeit, damit ich ihn kennenlerne und mit möglichst verschiedenen Aspekten seiner Persönlichkeit portraitieren kann. Da musste die Chemie gleich stimmen. Doch neben vielen Asiaten, ein paar Japanern und Leuten, die schief Trompete spielten, fand ich keinen mit Zeit. Alle waren am Üben, Lernen, Noten Schreiben. Und die Japaner wollte ich jetzt auch nicht bemühen, nur weil ich mal in Japan lebte (“Hey, bist du Japaner? Kann ich Bilder von dir machen?”). Nach einer Weile auf dem Klo der Schule, deren Fliesen wie Klaviertasten angemalt waren, fand ich dann im Treppenhaus eine dicke Tuba und seinen Spieler.

Ob denn die Akustik im Treppenhaus besser sei, fragte ich ihn. Es hallt, aber sei in Ordnung, meint er. Er hatte keinen Übungsraum abbekommen und zuhause Tuba spielen machte ihn bei den Nachbarn unbeliebt. Wir hatten ein gutes Gespräch und ich erzählte ihm, was ich seit mittlerweile einer Stunde in dieser Schule suchte und wofür. Tja, sagte er, er wisse zwar nur, dass 80% der Studenten Asiaten sind, aber sonst könne er nix sagen. Und er muss jetzt sowieso Tuba spielen. Er wünschte mir viel Glück und fing an Carmina Burana zu spielen, als ich durch die Tür ging und ihn in seinem Treppenhaus zurück ließ.

Pünktlichkeit

Es war nun halb zwei. Ich zögerte noch lange, zog es dann aber vor, wieder zur Uni zurück zu fahren. Als Nummer 63 wäre ich wahrscheinlich gegen 14 Uhr mit meinem Gespräch dran.

Da die Uni weit vor der Stadt liegt, war ich mit der Bahn erst 14.40 Uhr im Gebäude. Die Nr. 63 wurde schon gesucht, denn passend um 14.45 Uhr begann das Gespräch.

Fünf Professoren und zwei Studenten saßen als Jury vor uns. Sie stellten mir und vier Mitbewerbern Fragen. Das Gespräch lief gut – zumindest für mich. Meine Kollegen waren zu nervös, verhedderten sich in langen Sätzen und ließen eher allgemeine Phrasen statt persönlichen Antworten von sich hören. Sie sagten, was sie wohl dachten sagen zu müssen; was von ihnen vermeintlich erwartet wurde. Ich sagte das, was mir einfiel und was ich für richtig hielt. Aber das ich als einziger von uns fünf einen journalistischen Hintergrund hatte, half sicher auch.

Wir zeigten auch unsere Hausarbeiten vor, das Thema war “Plagiat”. Ich hatte dabei etwas zu Kunstfälschern in Berlin gemacht. Ein beliebtes Thema, wie es schien, andere Bewerber waren auch bei den drei Russen zu Besuch. Die Professoren blätterten nur schnell durch die Mappe, ohne den Text dazu zu lesen.

Die russischen Kunstfälscher von Berlin-Neukölln

Die drei Brüder Eugen, Michael und Semjon Posin sind seit über 40 Jahren Kunstfälscher – auch wenn sie sich selbst lieber als Kunst-Kopisten bezeichnen. „Man kann Kunst nur verstehen, wenn man sie nachmalt und sich in die Perspektive des Künstlers versetzt“, sagen sie. In der Sowjetunion haben sie es so Strich für Strich gelernt und es mittlerweile fast zur Perfektion gebracht. Seit über 20 Jahren haben sie jetzt den Kunstsalon Posin in einem Wohnhaus in Berlin-Neukölln, wo sie ihre Werke schaffen und ausstellen. Ihre van Goghs, Kirchners oder Mona Lisa sind sehr begehrt und sogar legal – solange hinten auf dem Bild ihr Namen und ihre Adresse steht. Museen und Galerien kommen regelmäßig auf sie zu um verlorene oder gestohlene Gemälde rekonstruieren zu lassen. Für die Brüder sind ihre Werke keine reinen Kopien – sie sind Reinkarnationen des Originals.

Das Gespräch war 15.30 Uhr vorbei und eine Aufgabe fehlte mir noch. Und das Foto von vorhin musste ich auch noch bearbeiten und drucken. Ich hatte für beides nur noch eine halbe Stunde.

“Da hinten ist ‘ne Schauspielschule, frag mal da”, sagte ein Student und Freund, der mir für die letzte Nacht sein Zimmer zur Verfügung stellte. Er beriet mich auch seit Februar zu meiner Mappe. Alles klar, dacht ich, Schauspieler sind Selbstdarsteller, die sich für die Kamera gerne bereit stellen. Es würde einfach werden.

Ich ging in die Schule und wunderte mich über all die Farbeimer und Kabel, die von der Decke hingen. Die Schule war wegen Umbauarbeiten geschlossen. Die Schauspieler blieben zuhause.

Abgabe 16 Uhr

“Ich will nicht studieren” sagte draußen ein kleines Mädchen, das auf dem Expo-Gelände mit ihrer Mutter unterwegs war und gerade erklärt bekommen hatte, dass sich hier viele Hochschulen sammeln. Ich musste lachen und erklärte der Mutter, dass ich in ner halben Stunde das Ende meiner Aufnahmeprüfung erreicht haben werde. “Na dann viel Glück!” sagte sie, während sich ihre Tochter immer noch fragte, was denn eine Aufnahmeprüfung ist.

Die restliche Zeit wollte ich nun lieber in das eine Bild stecken, das ich hatte. Ich hatte mich mit der Zeit verspekuliert und das akzeptierte ich. Ich würde also die Häfte der Aufnahmeprüfung nicht schaffen.

Zehn Minuten Photoshop später hing das Bild dann an der Wand. Es war da recht einsam, mit den vielen Bildern der anderen Bewerbern, die alle Aufgaben erfüllt hatten. Wie erwartet hatten tatsächlich viele für ihre Portrait-Aufgabe Studenten der FH oder sogar Mitbewerber in der Aufnahmeprüfung genommen. Klassiker wie “Obdachloser” oder “Jugendgruppen” waren auch dabei, mal besser, mal schlechter gelöst. Ich hätte auch die Wahl gehabt, einen Studenten zu nehmen, hab mich aber anders entschieden. Die Konsequenzen der Entscheidung, nun die zweite Aufgabe nicht erfüllen zu können, akzeptierte ich voll. Entspannt setzte ich mich also vor die Uni und wartet auf die Punktevergabe.

Personen-Punkte

Es gab insgesamt 15 Punkte zu erreichen, mit einem gilt die Prüfung schon als bestanden. Automatisch genommen ist man dann allerdings nicht, das hängt von den Punkten der anderen Bewerbern ab. Es gab bei uns keinen mit null Punkten – aber sehr, sehr viele mit nur einem Punkt. Ich hatte zehn, und gehörte damit zu den zehn Besten an diesem Tag – und das obwohl ich 50% der Prüfung nicht einmal geschafft habe.

Nun hatten wir unseren Wert – zumindest einen numerischen. Es ging nun also los: “Wie viel Punkte hast du?” gefolgt von “oh……” oder “ja!!”. Unsere Fähigkeiten bekamen eine Ziffer und unsere Person einen Wert. Mit meinen zehn Punkten konnte mir das relativ egal sein, da ich ja oben schwamm, doch den anderen sah man ihren vermeintlichen Wert schon in den Blick geschrieben.

Ich sprach noch mit Bewerbern und Studenten, Mappen wurden ausgetauscht und gegenseitig die Arbeit kritisiert. Fotografie ist subjektiv. Wenn die Prüfungskommission nun einen Bewerber mag oder nicht, sagt das nicht alles über seine tatsächliche Fähigkeiten aus. Die Mappen, die ich sah, davon fand ich auch einige nicht so gut, andere wiederum herausragend.

Es folgten Verabschiedungen und dann noch eine schnelle Fahrt zu der Bude, wo ich in der Nacht zuvor angekommen bin. Zahnbürste und Handtuch abgeholt und dann zum Zug nach Berlin gerannt. Ich saß keine zwei Minuten drin, da fuhr er schon Richtung Osten.

Da saß ich dann, müde und verschwitzt. Ich roch nach der Arbeit vom Tag und blickte aus meinem Fenster, entgegen der Fahrtrichtung und zurück auf Hannover und den Tag. Die Sonne ging bereits unter.

Die Erkenntnis, nicht alle Aufgaben gemacht und trotzdem eine hohe Punktzahl erreicht zu haben, machte mich schon stolz. Die Aussicht nun vier Jahre nach Hannover zu ziehen, lässt mich noch nicht im Viereck hüpfen. Doch in Berlin sehe ich derzeit keine Perspektive. Ich saß im Zug zwischen Hannover und Berlin und blickte aus dem Fenster.

Es wurde dunkel.