Die drei Brüder Eugen, Michael und Semjon Posin sind seit über 40 Jahren Kunstfälscher – auch wenn sie sich selbst lieber als Kunst-Kopisten bezeichnen. „Man kann Kunst nur verstehen, wenn man sie nachmalt und sich in die Perspektive des Künstlers versetzt“, sagen sie. Im Showroom haben sie die Mona Lisa, im Keller Genosse Stalin. Für die Brüder sind ihre Werke keine reinen Kopien – es sind Reinkarnationen des Originals.

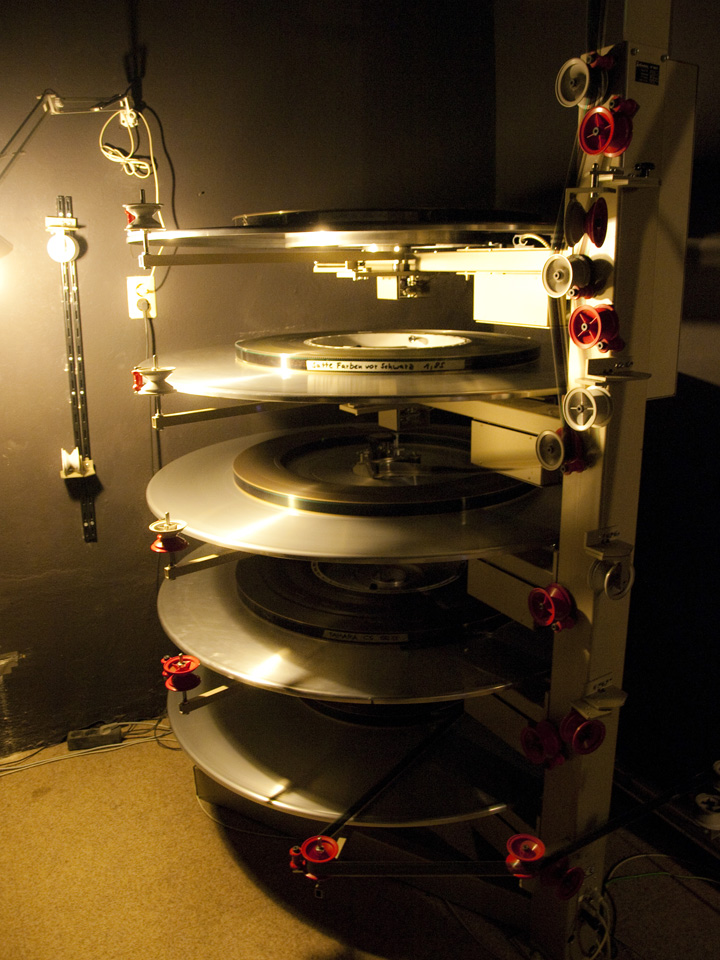

Die FH Hannover verlangte für die Bewerbung im Studiengang Fotojournalismus eine Hausarbeit zum Thema “Plagiat”. Ich wollte gerne etwas mit Kunstfälschern machen, da das auch schön grafisch ist und man einen Herstellungsprozess erzählerisch begleiten kann. Eine schnelle Google-Suche fand gleich ein paar Kunstfälscher in Berlin, die in einem Wohnhaus in Neukölln seit 20 Jahren legal Kunst fälschen.

Nun weiss ich genau drei Sachen über Russland:

1. Da kommt der Wodka her

2. Dort wird er sehr gern getrunken

3. Mein Bruder machte dort 18 Monate lang seinen Zivildienst

Die Russen (ohne Wodka) lernte ich oft als schroff, unfreundlich und kühl kennen. Die drei Kunstfälscher bildeten keine Ausnahme.

Der Email-Kontakt vorher war zwar professionell, aber immer sehr knapp. Einem Fototermin sagte man nach mehrmaliger Anfrage zu und ich kam zu einem ersten Gespräch vorbei. Mit der Zigarette in der Hand und hinter drei leeren Weinflaschen erklärte mir einer der Brüder in gebrochenen Deutsch, was sie hier machten. Ein Lächeln konnte ich ihm nicht entlocken und viele Fragen zu ihrer Arbeit winkte er ab. Bei diesem ersten Gespräch hatte ich bewusst die Kamera nicht mitgenommen. Ich wollte mir vorher ein eigenes Bild des Ortes und der Personen machen, und zuhause dann mögliche Motive einplanen.

Spannend wurde es, als der Russe die Tür zugeschlossen hatte und mit starken Akzent meinte “komm mal in den Keller, ich zeig dir was.” Aber bis auf einen Kuh-Schädel und einer nachgebaute Gefängniszelle gab es dort nichts gefährliches.

Er schloss die Tür wieder auf und versprach mir seine Brüder für die nächste Woche zu versammeln. Er wird dann auch mal an einem Bild malen, wenn ich am nächsten Dienstag vorbeikomme.

Ein Woche später war zunächst nur einer der Brüder da. Die anderen sind gleich da, sagte er, der eine muss nur noch “Besorgungen” machen und der andere kommt auch gleich. Gut, sag ich, kann ich ja schon mal mit dem Licht schauen.

Die Lampen waren alle auf die Van Goghs, Kirchners oder die Mona Lisa gerichtet, die Rahmen an Rahmen, dicht gedrängt und ohne Konzept an der Wand hingen.

Geduldig, aber auch etwas genervt posierten sie für mein Foto. Es war nun nicht das erste Mal, dass die Posins für die Presse posierten, über 200 Artikel, Fernsehbeiträge und Interviews wurden schon mit ihnen gemacht. Mit der Erwähnung meines (manchmal) Arbeitgebers “Berliner Zeitung” bekam ich bei ihnen auch den Fuß in die Tür.

Nachdem das Foto durch war, wollten sie es unbedingt sehen. Gutes Bild, sagten sie. An dem Tag sagten sie es noch häufiger, da fast nach jeden Klick auf eine Qualitätskontrolle bestanden wurde.

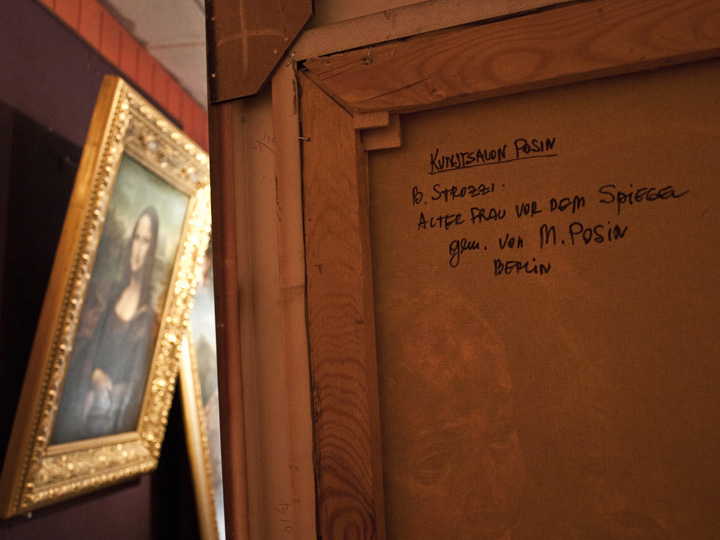

Ihre Kunst-Kopien sind legal weil a) die Originale älter als 70 Jahre sind und b) weil hinten auf der Leinwand ihr Name steht. Die originale Unterschrift vom Künstler vorne fälschen bzw. kopieren sie natürlich mit.

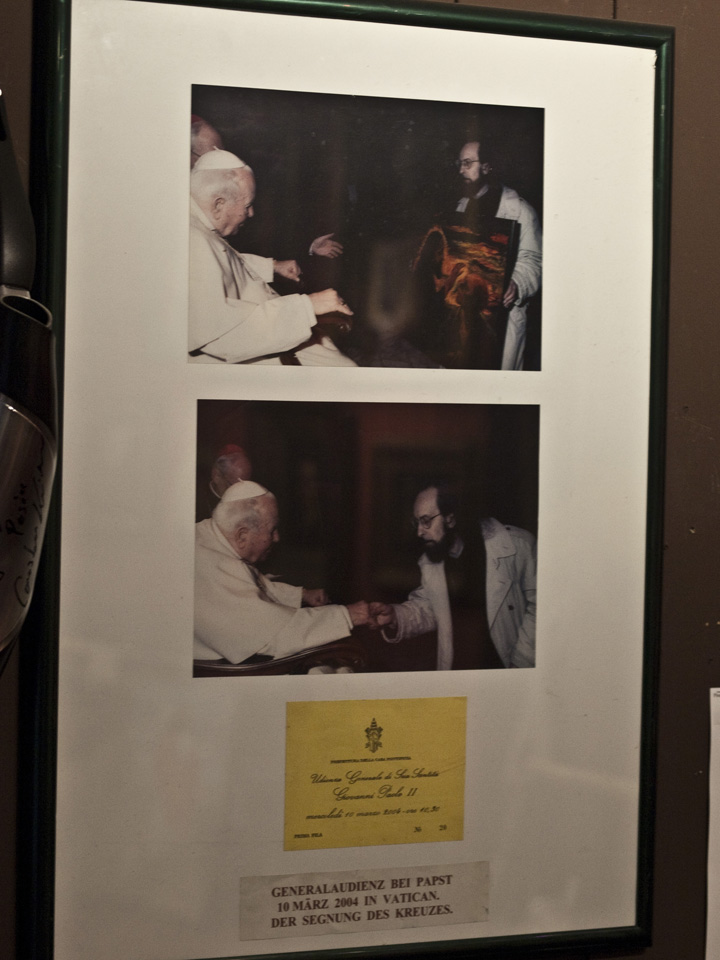

An der Wand hingen schlecht beleuchtet viele der Pressebeiträge über sie. Auch ein Foto von damals, als sie den Papst getroffen hatten.

Sie hatten nämlich ein altes Kirchenkunstwerk, welches im Krieg verbrannte, “rekonstruiert”. Der Papst fand das Werk aus dem Mittelalter so herlich, dass er es segnete und den Russen die Hand schüttelte. Sonderlich gläubig sind sie aber nicht.

So nah kommt man der Mona Lisa selten. Und wenn man nicht gerade das Original daneben hat, fallen die Unterschiede kaum auf. Die Mona Lisa der Russen ist nur im Gesicht etwas kantiger.

“So, was jetzt?” fragten sie mich nach dem Gruppenfoto. Sie erwarteten fortlaufend Anweisungen von mir, wie ich sie zu positionieren habe. Das wäre in dem Fall eine Inszenierung und nicht sonderlich authentisch. Aber anders ging es nicht zu lösen. Das war zwar nicht das, was ich wollte, doch die Russen verlangten Kommandos. Ich bat sie ins Atelier um am Bild zu zeichnen.

Extra für mich hatten sie an dem Tag die Leinwand rausgeholt. “Das ist ein modernes Bild, das muss man schnell malen”, sagten sie. Wenn sie malen, haben sie zwar immer die Vorlage dabei, doch es ihnen wichtiger, sich in die Perspektive des Künstlers hinein zu versetzen. Einer der Brüder verglich es mit Shakespeare: “Wenn ein Schauspieler Hamlet spielen soll, dann sieht er sich nicht ein Stück oder einen Film mit Hamlet an. Er liest Bücher über die Epoche und das Leben des Autors. Dann spielt er das Stück. So machen wir es mit unserer Kunst”.

Für genau drei Striche kam auch mal der andere Bruder vorbei.

Er legte den Pinsel beiseite und meinte “gut, reicht jetzt, oder?”. “Ähm, ich bräuchte noch ein paar Bilder”, sagte ich, und er verzog sich grummelnd in die Galerie zurück. Der erste Bruder nahm sich wieder den Pinsel und legte los.

“So, reicht jetzt” sagte er, “ihre Leser müssen ja nicht das fertige Bild sehen”. Damit meinte er weniger, dass ich kein fertiges Kunstwerk ablichten soll, sondern dass es meine Aufgabe als Fotograf sei, nur den Prozess und nicht das Resultat zu sehen.

“Was jetzt?”

Ich bat sie in den Keller. Dort hingen auch reichlich Bilder von vergangenen Ausstellungen oder Produktionen.

Das Bild war Teil einer Ausstellung zu “Kunst und Diktatur” für die sie Propaganda nachmalten. Das Loch gehörte auch zum Original. Der Russe stocherte mit dem Finger in Adolfs Backe rum, leider zu schnell für meine Kamera und die Dunkelheit des Kellers. Neben dem Propaganda-Bild von Adolf auf seinem Roß stand auch eins von Stalin in eiserner Rüstung. Er wurde von den Posins immer nur als “Genosse” Stalin tituliert, was mich zunächst irritierte. Sie meinten aber, dass “Genosse” keine wertende Bezeichnung sei. So wurde er halt genannt.

In der hinteren Ecke war eine Gefängniszelle nachgebaut, die als Ausstellungsraum diente. “Kunst von Kriegsgefangenen” hieß es und vor dem Gitter sitzt der General – wenn auch nur ein gemalter.

In der Sowjetunion saßen sie auch im Knast, mehrere Male wurden sie inhaftiert. Ich fragte warum, doch sie winkten nur ab.

Das Bild war passend über der Heizung platziert, denn es zeigt ein Dorf in Sibirien. Seit 40 Jahren war der grauhaarige Bruder nicht mehr da, der andere seit 22 Jahren. Aus dem Gedächtnis hatte er das Dorf gezeichnet. In der Hoffnung, ein paar mehr Sätze über ihre Vergangenheit und ihre Migration nach Deutschland zu erfahren, fragte ich nach Sibirien. Hierbei konnte ich zum ersten Mal ein Lächeln bekommen. Auf meine Frage, ob er denkt, dass die Leute, die dort ihre Heimat haben, dort auch gerne leben, lachte er nur und meinte, die Frage ist so dumm, die würdigt er mit keiner Antwort.

“Wars das jetzt?” fragten sie mich und ohne das ich antworten konnte knipsten sie hinter mir das Licht im Keller aus. Dunkelheit legte sich wieder über Adolf, Sibirien und den Kuh-Schädel.

“Noch was?” hörte ich, als ich wieder nach oben in die Galerie kam. Ich konsultierte mein Notizbuch, wo ich fortlaufend Motive gestrichen hatte. Die Liste war erledigt, von daher war es das. Nach knapp einer Stunde war mein Besuch mit der Kamera vorbei. Die drei Brüder gaben mir die Hand und schlossen die Tür zu, als ich ging.

[Update: Interview mit den drei Brüder im Magazin “der Freitag” mit meinem Bildmaterial -> Weblink]