Ein Berlinale-Film ist vier Kilometer lang. Fünf ganze Berlinale-Filme muss man ausrollen, um von mir nach Friedrichshagen zu kommen. Dort, am äußersten Rande von Berlin, liegt das fast 100 Jahre alte Kino Union. Für einen Tag rollte dort die Berlinale mit zwei Filmen ein. Ich war von morgens bis abends dabei.

Es ist zwar warmer Frühling und die Berlinale liegt zurück im kalten Winter (und eigentlich habe ich auch keine Lust mehr auf Berlinale), doch einen Beitrag würde ich gern dem alten Medium Film widmen. Vorallem da mein Fernseher im letzten Gewitter kaputt ging (ja, im 21. Jahrhundert passiert sowas noch) und ich derzeit mit Filmen und DVDs meine Abende fülle.

Wie hier lang und breit erläutert, war ich bei der Berlinale in diesem Jahr als Fotograf unterwegs. Ich würde nicht so weit gehen und diese Zeit als eine Verschwendung von Energie und Arbeit zu bewerten, aber die besten zwei Wochen aller Zeiten waren es sicher nicht. Für mein eigenes Projekt, fernab vom elenden roten Teppich, suchte ich mir ein kleines Kino aus, das die Berlinale beehren sollte. In langen, lauten Gesprächen mit der Leiterin vom Fotojournalismus-Programm versuchte ich durchzusetzen, dass ich einen Tag dort fotografieren darf. Sie lehnte zunächst ab, mit der Begründung „es ist ja nicht sicher, dass du dort dann auch gute Bilder machst“.Als sie mich dann anrief und die Erlaubnis gab, saß ich schon im Zug nach Friedrichshagen.

Friedrichshagen ist ein Stadtteil von Berlin-Köpenick und eine der schönsten Ecken von Berlin. Ich bin immer froh, wenn mich ein Auftrag nach Köpenick führt. Das viele Wasser, Grün und die alte Architektur dort sind wie ein kleiner Urlaub für die Augen. Friedrichshagen ist mit seinen alten Villen und einem weiten Waldgebiet rund um den Müggelsee sehr zu empfehlen. Zwar noch Teil der Großstadt Berlin, vom Lebensgefühl her allerdings doch eher dörfisch. Die Menschen dort sagen, wenn sie den Richtung Westen nehmen, dass sie „in die Stadt reinfahren“, als wären sie schon vor den Toren von Berlin. Ohne Frage war das natürliche Friedrichshagen der Kontrast zur aufgeblasenen Berlinale im Zentrum der Stadt.

Ich wollte den ganzen Aufbau der Berlinale mitnehmen, aber auch das Leben in und um das Kino. Einfach was Echtes, was ich nach einer Woche auf dem roten Teppich auch nötig hatte. Die Leute gewöhnten sich schnell an mich und meine Kamera. Ich blieb stets im Hintergrund und fiel nicht auf. Ich wollte nur ein Beobachter sein, und man ließ mich.

Als ich ankam, drangen Kinderschreie aus dem Saal. Am Vormittag lief nämlich das „Kinderwagen-Kino“, wo Mütter ihren Kinderwagen in den Saal fahren um auch mal eine Vorstellung genießen zu können. Es lief eine Komödie von Döris Dörie, es roch nach Windeln und frischen Popcorn.

Ein antiker Eintrittskarten-Automat.

Das Kino Union wurde 1872 als Tanztheater konzipiert und 1913 in ein Kino umgebaut. Den Ursprung eines Kinos mit Tanzsaal sieht man noch.

Ob es jetzt tatsächlich das drittälteste Kino von Berlin ist, das weiss ich nicht, da dabei auch oft mit zweierlei Maß gemessen wird. Das älteste Kino, dass diesen Titel auch tragen darf, ist das Moviemento in Kreuzberg, aber danach spaltet sich die Liste. Manche waren im und nach dem Krieg noch im Betrieb und zählen das mit, andere haben von der Nazis bis zu Wende pausiert. Das Kino Union jedenfalls ist meinen seiner fast hundertjährigen Geschichte sehr, sehr alt.

Nachdem die Kinderwagen rausgerollt und eine große Kiste mit Windeln unter die Bühne geschoben wurden, begann die Vorbereitung zur Berlinale. Eine Wand wurde extra noch in frischen rot bemalt, 70 Jahre alte, riesige Lautsprecher hinter einem Vorhang versteckt und die Mikrofone getestet. Alles unter den wachsamen Augen des Chefs.

Die Perspektive von unten soll Erhabenheit ausdrücken und subtil seine Position innerhalb des Kinos darstellen. Bis auf mich sieht das aber anscheinend niemand und man fragte mich bisher nur, ob ich nicht auch „normale“ Bilder von ihn im Portrait habe…

Der Chef und sein Personal war sehr freundlich. Eine Eigenart, die ich mal wieder Friedrichshagen zuschreiben würde. Auf meine verwunderte Frage, warum sie denn nicht frecher und schnippischer zu mir sind, schließlich sind wir ja in Berlin, fragten sie mich nur, wo ich armer Kerl denn herkomme. Mitte, sag ick, und sie sagten „ahh… aus der Stadt“.

Diesen Widerspruch, teil von Berlin zu sein aber dann doch wieder nicht, fand ich sehr faszinierend. Ich hörte mich auch mal im Kiez um, sprach mit Passanten, Frisören und Bäckern. An dieser Stelle mal eine ausdrückliche Empfehlung für die Dresdner Feinbäckerei, die seit 1906 in Friedrichshagen ansässig ist. Ich habe in Berlin selten so gute Backwaren gehabt.

„Ja hallo, ich bin Fotograf und begleite heute die Berlinale im Kino Union“

„Wie Berlinale? Ich denke die ist in der Stadt?“

„Ja schon, aber heute auch für zwei Vorstellungen in Friedrichshagen.“

„Oh, davon wusste ich nichts.“

„Interessieren sie sich nicht, welche Stars und Schauspieler hier heute vorbei kommen?“

„Ach, in Friedrichshagen haben wir genug Künstler.“

Das war der Dialog, der sich oft so oder ähnlich abgespielt hat. Unaufgeregt über den Pseudo-Glamour der Berlinale, der am Potsdamer Platz immer vorgetäuscht wird, lebten die Friedrichshagener in ihrer eigenen Welt. Und es stimmte: Friedrichshagen war und ist ein Viertel für Künstler in Ost-Berlin. Das an diesem Tag noch ein paar Nasen aus der Stadt eingeritten kamen, holte da keinen Friedrichshagener mehr hinterm Ofen hervor.

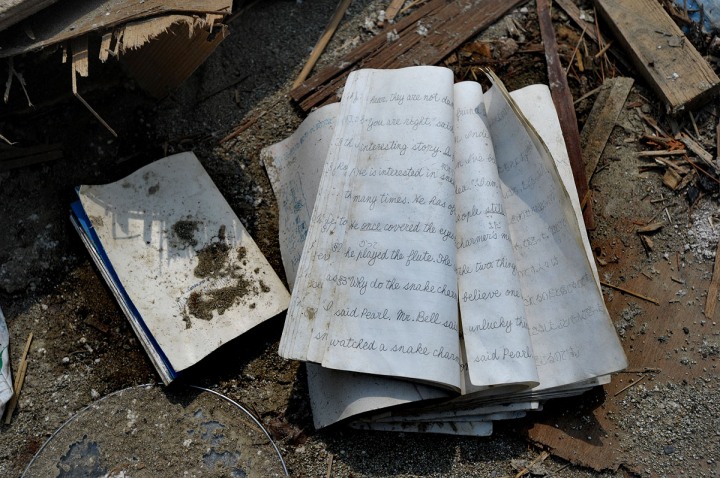

Die alte Küche im Kino, an deren Kacheln man fast die Geschichte ablesen kann.

Über dem Popcorn und Ticketschalter hing dieses Portrait. Wer das ist? Nun, das wusste keiner. Es hing anscheinend schon immer hier. Jeder Angestellten, den ich fragte, erzählte mir was anderes. Einmal war es der Gründer vom Kino, der erste Chef oder einfach nur ein Bild, was irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft wurde. Seitdem wacht der Namenlose über Bier und Goldbären.

Irgendwann am Nachmittag rückte auch der Berlinale-Trupp an, der alles etwas mehr berlinaliger machen sollte.

Das Interessante hierbei: Das Kino Union liegt direkt vor einer Straßenbahnhaltestelle. Der rote Teppich wurde direkt bis zum Wartehäuschen ausgerollt.

Endstation roter Teppich.

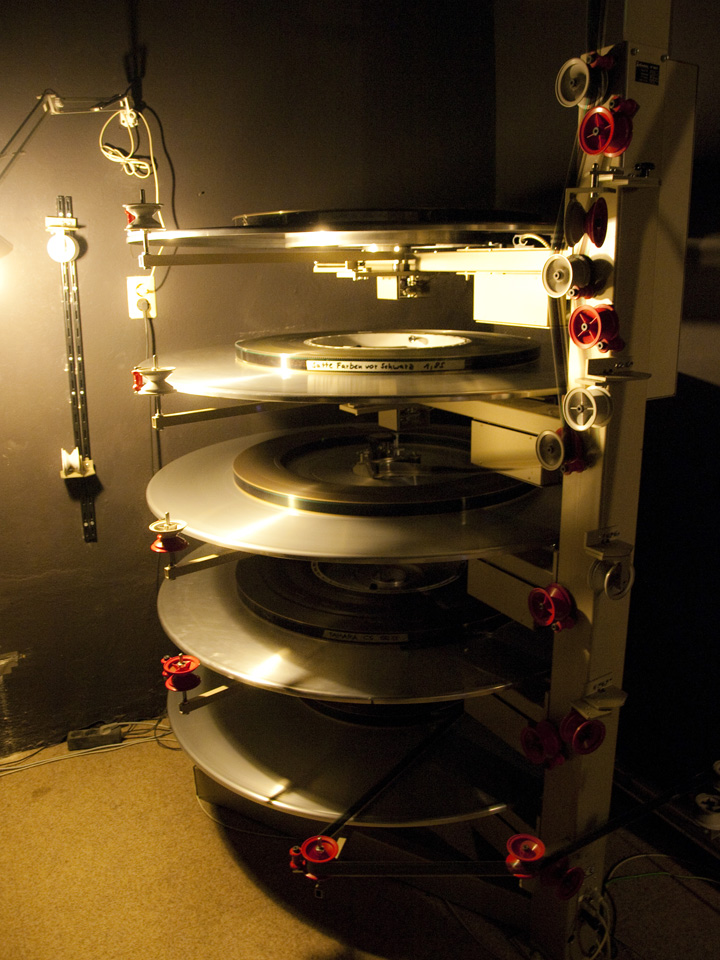

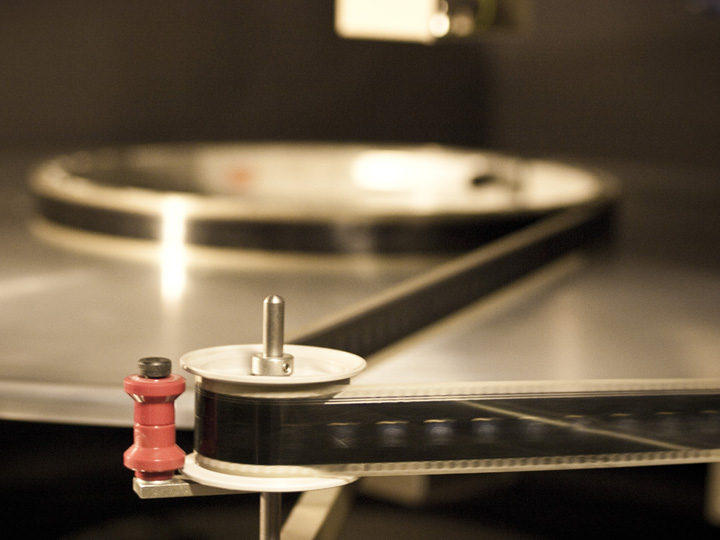

Kurze Zeit später traf auch der Film ein. Vier ganze Rollen, jeweils einen Kilometer lang. Der Filmvorführer Schmitti fügte die dann sauber zu einer großen Rolle zusammen und legte sie auf eine große Filmtrommel.

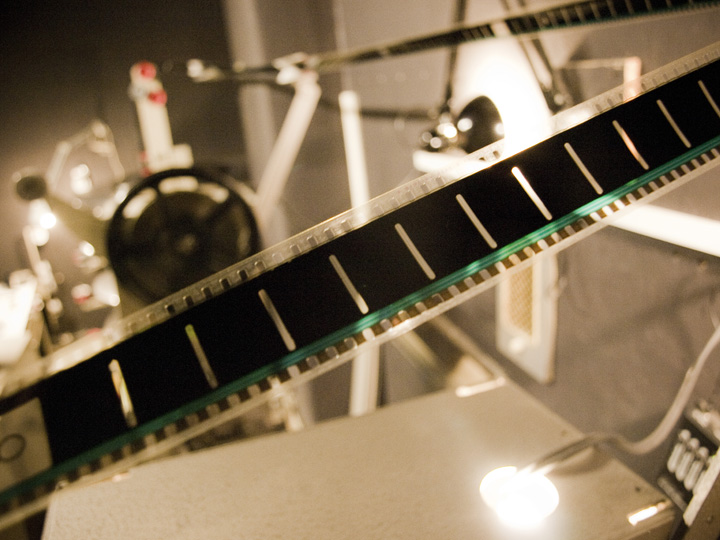

Im Vorführraum surrte es. Es klackte, drehte sich und leuchtete. Das war Film. Nicht einfach eine runde Scheibe in den DVD-Player legen, auf youtube einen Knopf drücken oder im Fernsehen von Werbung unterbrochen werden. Das hier war Chemie, Mechanik und Licht, die Töne und Träume erzeugen konnten.

Den ganzen Tag auf dem roten Teppich, ohne einmal ins Kino zu können und nur blasierte Gesichter beim Winken zu sehen – das ist nicht Film. Hier im Vorführraum war ich weit weg von der Berlinale und doch näher dran, als ich es je am roten Teppich war.

Der Film lief frei durch den Raum. Vier Meter an der Decke entlang bis er dann in den Projektor lief und dann vier Meter am Boden, wo er wieder auf die Trommel gezogen wurde. Das ganze hat den Vorteil, dass der Filmvorführer die Rollen nicht mehr wechseln braucht, wenn er sie vorher zu einer großen Rolle zusammen klebt.

Das Risiko für mich war nur, beim Fotografieren nicht aus Versehen auf den Film zu treten, die Vorführung anzuhalten und wahrscheinlich den ganzen Apparatus zur Explosion zu bringen.

Passierte zum Glück nicht.

Mit dem Filmvorführer hatte ich an dem Tag am meisten zu tun. Nicht nur, weil ich mich sehr gerne in seinem Raum mit dem Surren und Klacken aufhielt. Er hatte auch am meisten zu erzählen. Einer alten Journalisten-Weisheit folgend, dass die beste Frage einfach Schweigen ist und man zuhören sollte, erzählte mir Schmitti viel über sich, ohne das ich fragen musste. Ich hörte nur zu.

Er hat mit Radio-Technik angefangen, hat auch mal Kamera gemacht und ist dann irgendwann im Kino Union gelandet, wo er neben Filmvorführer auch eine Art Hausmeister für die Elektrik ist. Er selbst sieht sich vielleicht nur noch zwei Filme im Jahr an. Denn Film ist für ihn nicht 30 Minuten Spannung im Fernsehen bis zur nächsten Werbepause. Im Kino kann er es auch nicht wirklich gucken, da er viel zu sehr auf die Schnittmarken und korrekte Verteilung der Bildachsen achtet. Wie er es nun trotzdem schafft einen Film zu genießen, konnte er mir nicht verraten. Vielleicht weiß er es selber nicht mehr, nach all den Jahren im Kino.

Die Karten für die Berlinale waren nach zwei Stunden ausverkauft. Vor zwei Jahren hatte es sogar nur eine halbe Stunde gedauert. Trotzdem gab es an dem Tag viele, die noch versuchten über Telefon an Karten zu bekommen, oder eben, wie hier, vor dem Kino warteten und darauf hofften, jemand mit Ticket würde nicht mehr auftauchen.

Als Dankeschön für ihre Zeit und die Freiheiten, die ich als Fotograf hatte, habe ich dem Kino eine Auswahl meiner Bilder geschickt. Ebenso wurden ihnen auch von einem Fotograf der Berlinale Bilder zur Verfügung gestellt, auf einem bin ich sogar drauf. Ich überlasse jedem selbst die Entscheidung welche Galerie nun besser ist….

Berlinale 2011:

Berlinale bei nahe

Berlinale Nachklapp, Teil 1

Das drittälteste Kino von Berlin

Berlinale Nachklapp, Teil 2