Als erster deutscher Journalist habe ich Dr. Nakamats interviewt – ein exzentrischer Erfinder, der in ganz Japan als Erfinder von Springschuhen, Gehirn-Tees und als lustige Fernsehfigur bekannt ist, und der im Rest der Welt als Erfinder der Computerdiskette gilt. Das Interview schickte ich an die Berliner Zeitung, die es zunächst vehement ablehnten und es ein halbes Jahr später trotzdem abdruckten – ohne mir Bescheid zu sagen.

Dr. Nakamats

Ich war naiv.

Ich bin ein bisschen mit der Erwartung nach Japan gegangen, ein paar nette Bilder im Monat zu machen und die dann nach Deutschland zu verkaufen. Die Kontakte zum Auslandsressort der Berliner Zeitung hatte ich schon vorher aufgebaut, die sich damals schon stark an Beiträgen aus Japan interessiert zeigten.

Schnell stellte sich Ernüchterung ein, denn meine Bilder wollten sie zuerst nicht (nur von Agenturen!) und zahlen schon mal gar nicht. Ich begriff recht schnell, dass Bilder ohne Geschichten sich nicht verkaufen lassen, ich musste diese dann schon dazu liefern. Was für interessante Geschichten in Japan passierten, das konnte ja nur ich wissen, denn meine Redaktion kennt Japan ja nicht und würde mir in der Hinsicht keinen Auftrag erteilen. Mit der Zeit bekam ich ein Gespür dafür, was für deutsche Medien interessant sein könnte. Allen voran müssten meine Themen exklusiv sein, denn wenn sie vorher schonmal von einem Journalisten mit mehr Ahnung, Sprachkenntnissen oder Hintergrundwissen gemacht wurden, konnte ich keine Argumente mehr für mich liefern.

In einem deutschen Blog stieß ich dann auf dieses Video:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=n_w9XMTJnpM&fs=1&hl=de_DE]

Es war der Trailer zu einer Dokumentation über Dr. Nakamats, der schon eindrucksvoll zeigte, was für ein interessanter Typ der ist. Ich recherchierte etwas weiter und fand dabei auch einen sehr guten Beitrag im PingMagazine über Dr. Nakamats. Doch deutsche Beiträge gab es über ihn noch nicht, da kein deutscher Journalist bisher über ihn berichtet hat. Ich witterte meine große Chance.

Ich schrieb den Regisseur der Doku an, dessen Premiere zu dem Zeitpunkt kurz bevor stand. Er kam aus Dänemark und hatte einen deutschen Vater. Wir schrieben uns auch kurz auf Deutsch. Mit dem Hinweis, den Artikel auch groß über die Doku aufzuziehen, was ich als aktuellen Anlass auch brauchte, bekam ich Kontakte zur Sekretärin von Dr. Nakamats.

Es verging etwas Zeit, in der ich meinen deutschen Mitbewohner bat, mir beim Interview mit der Übersetzung zu helfen. Da er schon zwei Jahre in Tokyo lebte, kannte er auch Dr. Nakamats – aus dem Fernsehen und von der Straße. Der selbsternannte Doktor tritt nämlich regelmäßig zu den Wahlen in Tokyo an, gekleidet mit einem weißen Anzug, Zylinder und langen weißen Cape.

Die Sekretärin antwortete dann, und ich meinte schon, dass ich einen Übersetzer für das Interview habe. Doch Dr. Nakamats besteht darauf das Interview in Englisch zu machen, sagte sie, denn das Englisch von Dr. Nakamats ist sehr gut. Das war wohl so ein Prestige-Ding, mit Ausländern auch ohne Übersetzer kommunizieren zu können. Sie gab mir eine Adresse ohne Wegbeschreibung, irgendwo im Westen von Tokyo. Ich machte mich mit dem Fahrrad auf den Weg.

Adressen in Tokyo sind etwas kompliziert. Die Straßen haben keine Namen, nur die Viertel und Nachbarschaften. Man bekommt also nun drei Angaben, erst vom großen Bezirk, dann vom kleineren Viertel im Bezirk und dann die Nummer vom Häuserblock. Innerhalb von diesem Häuserblock hat das Haus dann auch noch eine eigene Nummer, die allerdings nur die Reihenfolge angibt, in der das Haus, verglichen mit den anderen Häusern im Block, gebaut wurde. So gibt es oft Haus Nr. 1 neben Haus Nr. 12 und Nr. 5. Um es kurz zu machen: Ich musste mehrmals nach dem Weg fragen.

Ich musste in der Nachbarschaft nur „Dr. Nakamats“ sagen, damit die Leute lachten und in die richtige Richtung zeigten. Der Doktor war bekannt in der Nachbarschaft, für seine Experimente und Erfindungen, die er gerne auf den Straßen hier im westlichen Tokyo ausprobierte.

Als ich dann vorm Haus stand, gab es keinen Zweifel mehr, dass es das richtige war:

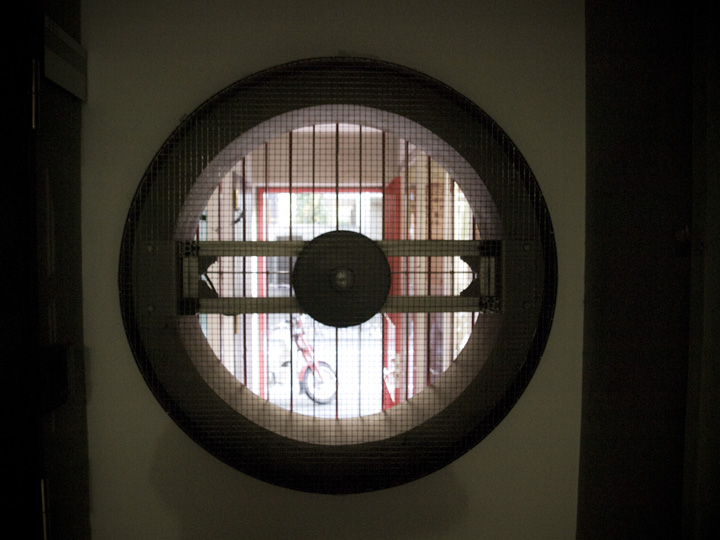

Die schwarze Hausfassade soll kosmische Energie einfangen, sagt der Erfinder

Das Dr. Nakamats House, an der Dr. Nakamats Street Ecke Dr. Nakamats Avenue, auf dem dem Dr. Nakamats Platz. Wer es bis hierhin noch nicht mitbekommen hat, der Kerl ist sehr egozentrisch. Das er die Schilder nur einfach so aufgestellt hat, und Tokyo nicht die Straßen nach ihm benannt hat, versteht sich von selbst, und beschreibt ganz gut den selbsternannten fünffachen Doktor.

In den folgenden Absätzen werde ich nicht den Doktor ausführlich beschreiben, dafür verweise ich mal auf die zwei Artikel, die ich über ihn geschrieben habe. Ich habe die Geschichte über ihn tatsächlich zweimal verkauft, dazu komme ich später nochmal. Bis dahin gilt der Artikel in der Berliner Zeitung vom 4. Oktober 2010 und in der UNICUM Dezember Ausgabe

Ein Windrad im Eingang, um aus Strömungen innerhalb des Hauses Energie zu gewinnen

Den richtigen Eingang zu finden war nicht leicht. Zuerst bin ich durch die offene Tür ins Gebäude, wo offensichtlich eine Art Besucherraum war. Der Name von Dr. Nakamats und sein Gesicht prangten überall.

Dort war irgendwo auch eine Klingel, die ich zwar drückte, aber auf die keine Reaktion kam. Ich ging dann nochmal raus und fand zwei weitere Eingänge. Einer sollte sich später als Eingang zu einem Appartment-Komplex rausstellen, der ebenfalls Dr.Nakamats gehört, und in dem Schüler seiner „Genius Academy“ wohnen. Die „Genius Academy“ bietet Interessierten die Möglichkeit, nah mit dem Meister zu wohnen und ihn ab und an mal bei der Arbeit zuzuschauen. Zu jeder Zeit wohnen ca. 15-20 Leute dort, die die 700€ im Monat zahlen können. Aufnahmekritieren gibt es, bis auf das Geld, kaum welche, auch wenn der Doktor sowieso behauptet, man müsste mit Genie-DNA geboren werden, sont könne nicht zu einem Genie werden. Er hat natürlich diese Genie-DNA. Ob er seinen zahlungskräftigen Schülern einen DNA Test unterzieht, bezweifle ich.

Der andere Eingang war groß mit „Dr. Nakamats House“ überschrieben. Ich klingelte und konnte verständlich machen, dass ich der 14 Uhr Termin bin, der jetzt um 14.15 Uhr hier klingelt. Nüchtern wurde ich drauf hingewiesen, wieder in den Eingangsbereich zu gehen und dort zu warten, bis man mich abholt.

Eine Theke im Eingangsbereich war das „Dr. Nakamats Cafe“

Also wieder zurück. Man ließ mich lange warten, bis die Sekretärin durch zwei schwere Türen kam und mich einsammelte. Beide Türen waren jeweils mit einem Passwort gesichert und mit Dr. Nakamats‘ Gesicht verziert.

Das Haus hat der Doktor selbst designt, schließlich ist er ja ein Genie. Es soll mit verschiedenen gestalteten Arbeitsräumen seine Produktivität steigern. Die Räume bestehen unter anderem aus einer komplett goldene Toilette, einem Indoor-Swimmingpool und einem „Calm Room“ mit Zen-Garten. Alle diese Räume durfte ich nicht betreten, die waren nur dem Doktor vorbehalten.

Überdachter Innenhof des Hauses

Überall im Haus waren einige seiner über 3300 Erfindungen verbaut. So auch auf der Treppe zu seinem Büro im Keller. An der Seite waren die Treppenstufen schräg, um die Belastung auf die Knie beim Aufstieg zu minimieren. Dr. Nakamats hat bei seinen Erfindungen meistens die Gesundheit im Sinn.

Vorbei an vollen Schreibtischen, Regalen und einem allgemeinen Chaos an Dokumenten, ging es zum Büro vom Doktor. Zwei weit ausladende Schreibtische standen in einem fast komplett roten Raum, dekoriert mit Schreibtafeln, Figuren der menschlichen Anatomie, Kameras und Papier, Papier, Papier. Ich sollte vor einem der Schreibtische Platz nehmen, während der Doktor noch an dem anderen zugange war. Er nahm keinerlei Notiz von mir als ich den Raum betrat. Es vergingen ein paar Minuten in denen ich überlegte, ob ich was sagen sollte, doch irgendwann stand er dann auf und ging die drei Schritte zum zweiten Schreibtisch. Er setzte sich hin und guckte mich an.

Ohne Worte gab er mir seine goldumrandete(!) Visitenkarte, die nochmal zeigen sollte, wie großartig er doch ist. Die Anzahl seiner Erfindungen war darauf gelistet, gleich mit dem Hinweis, dass er mehr Erfindungen als Thomas Edison hat.

Etwas überrumpelt nahm ich die Karte an, bedankte mich dafür und für seine Zeit, und gab ihm meine. Wieder wortlos gab er mir ein Buch, eine Art großbebilderte, zweisprachige Autobiografie über ihn.

Zusammen mit dem Buch gab er mir auch seinen Lebenslauf, kleinzeilig auf einem ganzen A4 Blatt. Dort stand unter anderem, dass er den Nobelpreis gewonnen hat. Das stimmt nicht, denn was er gewonnen hatte war der ig-Nobelpreis, eine Art Anti-Nobelpreis für sinnfreie Forschungen – auch wenn er bis heute der Meinung ist, er hätte den tatsächlichen Nobelpreis gewonnen. Der Doktor bekam die Auszeichnung für die Leistung, seit mehr als 30 Jahren(!) täglich seine Mahlzeiten in Wort und Bild zu dokumentieren. Einer der Aktenordner, die ganze Schränke bei ihm füllen, sah ich auch. Sehr ausführlich. Der Doktor will halt 144 Jahre alt werden, die richtige Nahrung ist dabei sehr wichtig. So trinkt er auch seit Jahrzehnten nichts anderes als „Brain-Tea“, ein Kräutertee, der die Gehirnleistung steigern soll. Diesen „Brain-Tea“ gibt es neben anderen seiner mehr oder weniger nützlichen Erfindungen auch im Dr. Nakamats-Shop zu kaufen.

Das Interview lief sehr schleppend. Auch wenn ich der erste deutsche Journalist war, mit dem er sprach, so war es für ihn nur ein Interview von vielen. Viele Fragen, die ich einfach stellen musste, wurden ihm schon mehrmals gestellt und er war dementsprechend müde, sie zu beantworten. Er verwies stets nur auf sein Buch oder ignorierte meine Fragen komplett. Nach einer halben Stunde war ich mit meinen Fragen durch, ohne viele Antworten bekommen zu haben. Ich wollte mir nun ein paar seiner Erfindungen von ihm zeigen lassen, um so auch viele Fotos für eine große Reportage zu bekommen. Doch der Doktor wollte nicht, und schickte seine Sekretärin.

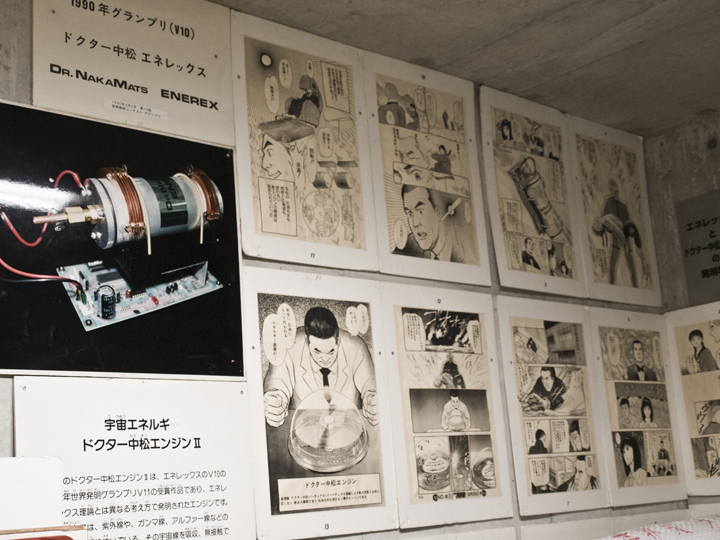

Wir gingen also wieder zurück in den Eingangsbereich, dem auch die „Dr. Nakamats Library“ angeschlossen war. Ein Museum seiner Erfindungen.

Ziemlich ungeordnet lagen hier nun Erfindungen, Gegenstände und Dokumente aus mehreren Jahrzehnten Dr. Nakamats rum. Die Sekretärin konnte mir mit beschränkten Englisch nicht bei jedem Gerät alles erklären.

Nakamascope – Filmkamera, erfunden für eine deutsche Filmfirma

Einen Computer hat er natürlich auch erfunden

Auswahl aus seinem Verkaufssortiment

Dr. Namats ließ sich mal zur Wahl aufstellen, mit dem Versprechen fünf Erfindungen zu haben, die die Welt retten können. Das hier ist eine davon, eine Maschine um aus Wasser Energie zu machen. Dass das Prinzip als Brennstoffzelle schon länger existiert, hat er beim Erfinden, wie so oft, ignoriert.

Ob ich denn auch mal ein paar der Erfindungen selbst ausprobieren möchte, fragte mich die Sekretärin. „Klar!“, sagte ich, und sie verschwand, denn das müsste vorbereitet werden. In der Zwischenzeit könnte ich den Cerebrex ausprobieren, einen Sessel, der, wie sollte es auch anders sein, die Gehirnleistung steigern soll.

Die Idee ist es, Platz zu nehmen und durch den Vorhang vorm Kopf Licht und Geräusche von der Außenwelt abzublocken. Tja und was soll ich sagen, so ein Tuch vorm Kopf funktioniert, man sieht nichts mehr. Der Sessel ist bequem und das wars dann auch. Er hat keine weitere Funktion, trotzdem wird er an den Strom angeschlossen. Doch er vibriert nicht, wird nicht warm, es ist einfach nur ein Sessel mit Tuch.

Der Doktor selbst benutzt den Apparat mehrmals am Tag.

Die meines Erachtens beste und lustigste Erfindung von Dr. Nakamats sind allerdings seine Springschuhe, die er selbst auch oft benutzt.

Die Idee dahinter ist nicht weit zu springen, sondern normal zu joggen und dabei die Gelenke zu schonen. Es funktioniert tatsächlich sehr gut und macht Spaß.

Die Essenz von Dr. Nakamats, das Faszinierende und Absurde, das findet sich in diesen Schuhen. Denn auf den ersten Blick wirken sie absurd und lächerlich. Der Doktor hat sie aber erfunden, weil joggen zu sehr auf die Gelenke geht. Die Springschuhe federn die Belastung auf die Gelenke ab und funktionieren sehr gut. Zu Anfang sind sie ungewohnt. Wenn man versucht normal zu gehen, oder nur zu springen, findet man kein Gleichgewicht. Doch sobald man anfängt leicht zu joggen, fühlt es sich absolut natürlich an. Der Kerl, der mir die Schuhe brachte und beim Ausprobieren half, drückte ich dann die Kamera in die Hand.

Nach dem Springen lernte ich gleich ein neues Wort: „omoshiroi“, japanisch für ‚lustig‘ oder ‚interressant‘, weil der Kerl mich ständig fragte, wie ich den Ausflug fand

Der Doktor meinte es durchaus ernst mit dieser Erfindung. Das er sie so durchgezogen hat, ohne auf irgendwelche Stimmen zu hören, die sowas vielleicht für zu absurd halten, spricht für den Doktor und seine Arbeitsweise. Wenn er sagt, dass er die Gesundheit der Menschen mit seinen Erfindungen im Sinn hat, dann meint er das auch so.

Ich ging dann wieder zurück zum Doktor um mich zu verabschieden. Nachdem ich noch ein Foto von ihm machte, wollte er noch eins zusammen mit mir machen. Er stellte sich neben mich hin, gab seiner Assistentin eine Kamera und fragte mich: „Was sagt man in Deutschland, wenn man für ein Foto posiert?“. „…äh ‚Cheese'“, sagte ich. „Von nun sagt ihr: Dr. Nakama-tsuuuu“, sagte er und betonte die letzte Silbe noch mal mit einer ausholenden Bewegung der rechten Hand, die zum Ende hin das altbekannte Victory-Zeichen formte, dass die Japaner immer auf Bildern machen.

„Dr. Nakama-tsuuu“, sagten wir zusammen, und es klickte. Das Foto wollte mir der Doktor dann allerdings nicht zuschicken, auch nachdem ich ihn mehrmals fragte.

Mit wenig Antworten, verwertbaren Zitaten, Bildern und einem dicken Buch in der Tasche radelte ich wieder nach Hause. Nun begann die Recherche.

Bekannt und unkommentiert

In den folgenden Wochen versuchte ich ein paar Meinungen über Dr. Nakamats einzuholen, was sich als durchaus schwierig erweisen sollte. Wenn zwar jeder(!) Japaner, den ich auf den Doktor ansprach, ihn kannte, so war doch in 99% die Reaktion nur amüsiertes Schmunzeln über ihn und seinen Quatsch, den viele aus dem Fernsehen kannten, wo er regelmäßig in Shows auftritt.

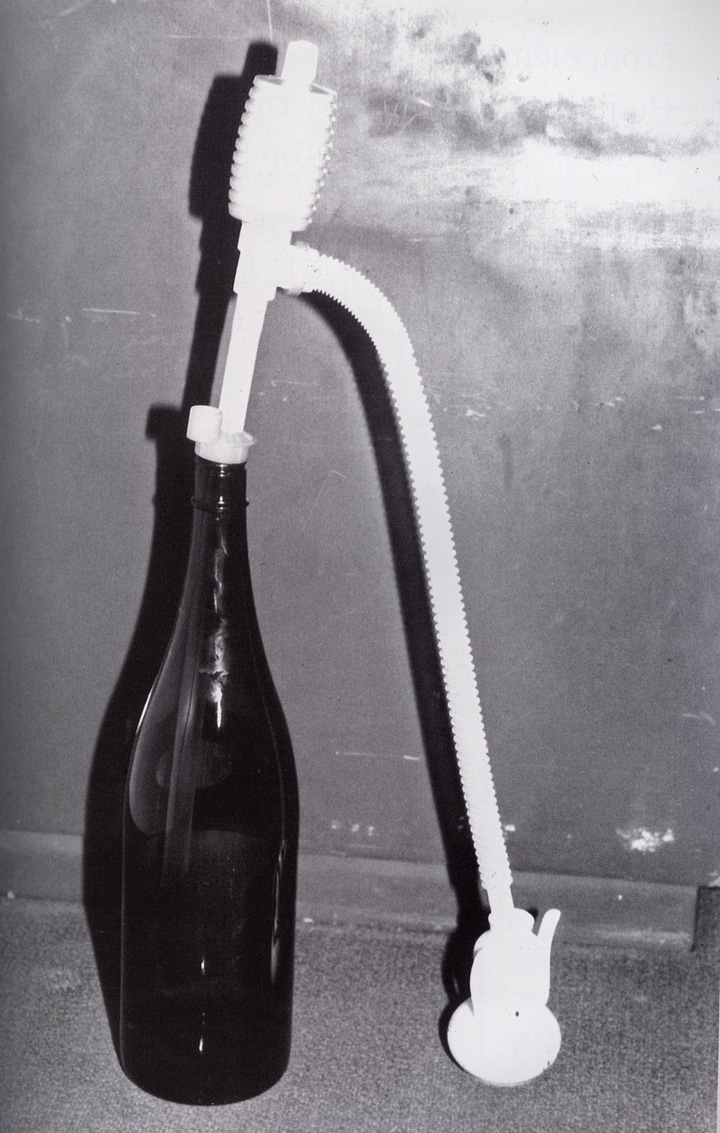

Eine seiner ersten Erfindungen: eine Öl-Pumpe, die er für seine Mutter machte, und dessen Gebrauchsprinzip sich bis heute in Handpumpen in Japan findet

Ich habe die Universitäten angeschrieben, an denen er angibt studiert zu haben, doch die wollten weder bestätigen noch dementieren, dass er an dieser Schule war. Auch vermeintliche Kollegen aus der Wissenschaft wollten nicht zusammen mit ihm genannt werden und sagten nichts zu ihm. Er wird halt einfach nicht ernst genommen, auch wenn er es ernst meint.

Im japanischen Patentamt fand ich dann ein paar seiner Erfindungen, komplett mit Beschreibung und Zeichnungen. Darunter diverse Erfindungen fürs Badezimmer und eine Selbstverteidigungs-Perücke. Ja, eine Selbstverteidigungs-Perücke, aus der man innerhalb von Sekunden eine lange Drahtschnur ziehen kann, die man dann als Waffe benutzt.

Dr. Nakamats in die Zeitung

Ursprünglich hatte ich eine große Reportage über ihn geplant, mit großen Bildern und vielen Worten. Das konnte ich nicht mehr machen, da mir der Inhalt fehlte. Als reines Interview ging es eh nicht, also ging es nur als Portrait. Ich bot es also der Berliner Zeitung an, denen ich dann einen viel zu langen Beitrag schickte. Nachdem zwei Wochen lang keinerlei Reaktion auf meinen Text kam, und ich das Geld dringend für die Miete brauchte, fragte ich noch mehrmals nach und bekam eine Absage. Der Text würde als Portrait nicht funktionieren, die These haut nicht hin und ist so nicht druckbar.

Ich war von dieser Absage niedergeschlagen. Nicht nur, dass ich die Miete nicht zahlen konnte, ich zweifelte auch an meinen Fähigkeiten als Schreiberling. Ich schob den Artikel erstmal beiseite und wollte mich später drum kümmern. Insgesamt habe ich dann knappe zehn Monate lang an diesem Artikel gesessen. Er hat mich quasi blockiert, ich traute mich an keinen großen neuen Auftrag rein, eh nicht dieser abgelehnte Beitrag in einer Form ist, die es in die Zeitung schafft. Vorher würde mir auch überhaupt das Selbstbewusstsein fehlen, wieder Angebote zu schreiben.

In der Zwischenzeit passierten zwei Sachen. Der Regisseur des Films, mit dem ich bisher guten Kontakt hatte, auch über Hintergründe zum Erfinder, fragte mich nun, ob ich das Foto für das Filmplakat der Dokumentation machen kann. Cool, sag ich, aber ich müsste etwas verlangen. Schließlich ist das mein Job und ich lebe davon. Ich hätte nicht viel verlangt, vielleicht nur 50€, wohlwissend dass er das Bild und Plakat dann im weltweiten Vertrieb für den Film nutzen würde. Seine Reaktion war Unverständnis, er hätte das nicht von mir erwartet, schließlich würde er auch ab und an kostenlos für coole Projekte arbeiten. Ich sparte mir eine Bezahlung zu rechtfertigen oder drauf hinzuweisen, dass ich über seinen Film berichte und damit ordentlich bewerbe, denn das war sinnlos. Ich beließ es dabei und erwartete, dass er professionell damit umgeht.

Ein paar Wochen später hatte ich noch zwei, drei Fragen zu ihm und den Film. Seine Antwort war erpresserisch. Er meinte, es gibt Journalisten, für die er sich viel Zeit nimmt, und einige, bei denen er das nicht tut. Er machte klar, dass ich die Antworten kriege, wenn ich ihm das Foto gebe, ohne es so konkret auszusprechen. Auf solche Spielchen hatte ich keine Lust, und so schrumpfte der Anteil in der Berichterstattung über seinen Film auf ein geringes Maß.

Die zweite Sache, die in der Zwischenzeit passierte, war ein Kontakt zum Studentenmagazin UNICUM. Ein Freund, den ich in Tokyo kennenlernte, hatte jahrelang für das Magazin gearbeitet und sich für mich in der Redaktion eingesetzt. Es war ein langer Kampf, war doch die Redaktion komplett ausgetauscht worden seit seiner Zeit, doch nach vielen Anrufen und Mails hatte er eine Kontaktadresse für mich organisiert. Ich sollte ein paar Themenvorschläge hinschicken und hatte grad nix anderes als Dr. Nakamats. Das Thema kam gut an, und da die Berliner Zeitung ihn eh ablehnte, war das Thema ja frei.

UNICUM gab mir nun eine Deadline, die ich zunächst unabsichtlich ignorierte, da andere Aufträge dringender reinkamen. Ich hatte nach der heftigen Absage der Berliner Zeitung mich auch nicht wieder an den Text getraut. Doch UNICUM war sehr interessiert an dem Thema und verlängerte die Deadline. Wieder in Deutschland war das der Beitrag, auf den ich mich voll konzentrierte. Ich besorgte mir einen befreundeten Redakteur und arbeitete mit ihm an dem Beitrag. Ich hatte grad eine kürzere Version, die zu 95% fertig war, da bekam ich eine Email:

„Hey Fritz, Glückwunsch zum Abdruck in der Berliner Zeitung gestern, mit dem Artikel über Dr. Nakamats!“

Ich fiel aus allen Wolken. Mir hatte keiner Bescheid gesagt, weder jemand aus der Zeitung, noch die zuständige Redakteurin, der ich damals den Text schickte. Ich hatte ja inzwischen wieder bei der Berliner Zeitung angefangen und war bei der Redaktionssitzung am Montag dabei, wo wir auch jedes Mal eine neue Ausgabe der Zeitung bekommen. Ich blätterte die Zeitung allerdings bei der Sitzung nicht durch, sondern packte sie nur in die Tasche.

Nachdem ich nun die Email bekommen hatte, griff ich nach der Zeitung und blättere sie schnell durch. Tatsache, dort war Dr. Nakamats und drüber stand mein Name.

Mein Puls ging hoch und ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Denn hätte ich nicht diese Email meiner Bekanntin bekommen, wäre das komplett an mir vorbeigegangen. Ich vermutete schon ein Kalkül der Zeitung, so an der notwendigen Bezahlung vorbei zu kommen und kontaktierte schon meinen Vater und somit auch den Anwalt.

Er meinte nur, ich soll ruhig bleiben, schließlich sind sie verpflichtet zur Vergütung, wenn sie mein Material mit meinem Namen abdrucken. Ich soll einfach mal anrufen.

Ich rief also an und erklärte meine Situation. Ich wurde von Stelle zu Stelle gereicht, jeder einzelnen war die Situation hörbar peinlich, sowas kommt wohl nicht häufig vor. Am Ende erreichte ich dann den zuständigen Redakteur. Es stellte sich heraus, dass er nur die Urlaubsvertretung war. Die zuständige Redakteurin, der ich vor einigen Monaten meinen Text schickte, war nicht da, und mein Text war wohl nicht gelöscht, sondern in einem Ordner für noch brauchbare Themen gelandet. Die Urlaubsvertretung hatte meinen Text nun aufbereitet und abgedruckt. Es war nun leider keine Kontaktadresse dabei, sagte er mir, sonst hätte er mich noch kontaktiert. Na gut, dass ihn dieser Mangel nicht vom Abdruck abgehalten hat, wa?

Ich wurde dann ins Sekretariat durchgereicht und gab meine Finanz-Informationen durch. Mehr als einen ganzen Monat später kam dann die Vergütung, allerdings nur teilweise. Auf den Rest warte ich heute noch.

Der Artikel war nun gedruckt, aber auch schon UNICUM versprochen. Ich schickte UNICUM die Info, dass der Artikel schon abgedruckt ist, ich dafür aber nix kann. Nach einer Woche Bedenkzeit meldete sich UNICUM wieder und sie wollten weiterhin Dr. Nakamats abdrucken. Sie wissen zwar noch nicht wann, doch ich soll schon mal schicken was ich habe.

Ich schickte ihnen die Version, die ich hatte und ohne Einwände wurde sie genommen. Da der Abdruck noch in den Sternen stand, fragte ich mal vorsichtig nach der Vergütung. Als Antwort kam ein Satz, der mein geknicktes Selbstbewusstsein nach der Ablehnung der Berliner Zeitung und einen glücklichen Gemütszustand als freier Journalist wieder herstellte:

Der Beitrag wird vergütet, wenn ein Redakteur ihn abgenommen und für gut befunden hat, und dieser Moment ist jetzt.

Für die Dezember-Ausgabe von UNICUM war dann noch eine Seite frei und mein Beitrag rutschte rein.

Das ist also das gute Ende von meinem Jahr mit Dr. Nakamats: Nach einem schwierigen Interview, einer langen, glücklosen Recherche und einer heftigen Absage, wurde der Beitrag zweimal abgedruckt. Danach war gewissermaßen der Knoten geplatzt, ich konnte mich wieder frei und produktiv an andere große Themen setzen. Ich bin nun auch um viele Erfahrungen in der Arbeit mit Redaktionen und mit der Recherche reicher.

Vorallem mit der Lektion, dass ein Thema manchmal viel Zeit bis zum Abdruck braucht.

-> Artikel über Dr. Nakamats der Berliner Zeitung vom 4. Oktober 2010

-> Artikel über Dr. Nakamats in der UNICUM Dezember Ausgabe